Théâtres africain et du Moyen-Orient

L’armée italienne, partant de sa colonie de Libye, attaque les troupes britanniques et du Commonwealth en Égypte, mais est mise en déroute jusqu’à ce que l’Allemagne la renforce. Des combats se succèdent alors, dans le désert d’Afrique du Nord, entre les forces italiennes appuyées par l’Afrika-Korps d’Erwin Rommel et la 8e armée britannique. En mai 1942, Rommel lance une grande offensive vers l’est pour atteindre Suez, et bouscule les forces britanniques, mais il est arrêté 14 jours à Bir Hakeim par la 1re brigade française libre du général Koenig, ce qui donna le temps aux Britanniques en déroute de se regrouper sur la ligne fortifiée d’El Alamein, que Rommel ne parvient pas à franchir. Puis en octobre 1942, c’est la 8e armée britannique, commandée par Montgomery, qui attaque à son tour les forces de l’Axe et remporte la seconde bataille d'El Alamein. Celle-ci met fin à la présence de l’Axe en Libye, quelques jours après le succès du débarquement allié en Afrique du Nord.

Le 8 novembre 1942, en effet, pour soulager l’Union soviétique qui résiste seule à l’assaut allemand, les forces américaines et britanniques débarquent au Maroc et en Algérie, contrôlés par le gouvernement de Vichy : c'est l’opération Torch. Les troupes françaises de Vichy ripostent et s'opposent aux alliés débarqués jusqu’à ce qu'un accord négocié avec l'amiral Darlan mette fin aux combats[11].

Les alliés chassent finalement l’Axe du continent africain, avec l’aide de l’armée d’Afrique retournée et des Forces françaises libres. Depuis l’Afrique du Nord, les Alliés peuvent alors organiser les débarquements en Sicile et en Italie en 1943, et en Provence en 1944.

Théâtre asiatique

Maquette d’un porte-avions américain

À compter de 1937 en Chine, l’armée nationaliste du Kuomintang sous Tchang Kaï-chek et les communistes marxistes sous Mao Zedong font front commun contre les Japonais mais généralement sans coopérer.

Enlisée en Chine, l’armée impériale a systématiquement recours, dès 1937, à l’utilisation d’armes chimiques. Selon les historiens Matsuno et Yoshimi, celles-ci furent notamment utilisées à 375 reprises lors de la bataille de Wuhan à l’automne 1938. L'emploi d'armes bactériologiques est quant à lui autorisé par le Quartier général impérial à compter de 1940 mais jamais contre des Occidentaux.

Soumis à compter de 1941 à un embargo sur le pétrole après son occupation de l’Indochine, le Japon ne peut plus désormais réaliser sa politique expansionniste sans détruire la principale menace qui peut encore s’opposer à lui dans le Pacifique : la force navale des États-Unis basée à Hawaii. Employant à nouveau la stratégie qui lui a réussi contre la Russie, le Japon décide de bombarder Pearl Harbor le 7 décembre 1941 par surprise. La flotte est fortement endommagée, mais les porte-avions sont en mer.

Simultanément, l'armée japonaise occupe les possessions britanniques, hollandaises et américaines d’Asie du Sud-Est comme Hong Kong, Singapour (massacre de 10 000 civils), l'Indonésie et les Philippines (marche de Bataan) et s'empare des champs pétroliers de Malaisie menaçant même l'Australie. L'Indochine française est déjà passée sous son contrôle militaire avec l'accord du Régime de Vichy le 21 juillet 1941. Le coup de force du 9 mars 1945 achèvera la mainmise nippone sur la péninsule, contestée par le Viet-Minh de Hô Chi Minh.

Le raid de Doolittle en avril 1942 marque le début de la riposte américaine. En mai 1942, la bataille entre porte-avions de la mer de Corail tourne à l’avantage des alliés. Un mois plus tard, celui ci est accentué par celle de Midway.

En mai 1942, l’armée showa tente de neutraliser la résistance communiste chinoise en lançant l’opération « tue tout, pille tout, brûle tout » (sankô sakusen) dans le nord de la Chine.

En dépit de la détermination de l’armée japonaise, les Alliés reprennent peu à peu les îles du Pacifique comme à Guadalcanal, les Salomon puis les Philippines après la bataille du golfe de Leyte (octobre 1944), cette dernière restant la plus grande bataille aéronavale jamais survenue. Soumis à blocus et coupé progressivement de ses ravitaillements en matières premières, le Japon est au bord de l'asphyxie économique à l'été 1945. L'engagement en 1944 des premiers kamikazes de l'histoire - ces avions-suicides qui se jettent sur les navires ennemis - ne peut freiner la reconquête américaine, mais prouve la détermination des Japonais.

La capture des îles proches du Japon comme Iwo Jima et Okinawa permet de lancer des attaques aériennes directes. Tōkyō notamment subit un bombardement incendiaire le 10 mars 1945. Surtout, Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9 (ce devait être Kokura) subissent une attaque nucléaire.

Conjuguée à la déclaration de guerre de l’URSS et l’invasion du Mandchoukuo par les forces soviétiques, les bombardements atomiques provoquent finalement la reddition du Japon, annoncée par Hirohito le 15 août 1945, confirmée par la signature des actes officiels le 2 septembre à bord de l’USS Missouri.

Le site d’Hiroshima, après le bombardement nucléaire

Moyens militaires des belligérants

Armes

"Guerre de mouvement sur de vastes espaces, la Deuxième Guerre mondiale a été une guerre du moteur" [12].

L'usage généralisé des chars est une première illustration de cette tendance à la motorisation. Alors que l'armée française fait le choix d'une dispersion des chars, mis au service des unités d'infanterie, les Allemands en adoptant une tactique basée sur l'utilisation des chars groupés sortent vainqueurs de la bataille de France. La conception du char lui-même oscille entre deux tendances : la puissance et la maniabilité. L'expérience de la guerre d'Espagne a montré que le blindage est moins important que la silhouette basse, moins vulnérable, la tourelle mobile à 360° et la puissance du canon. Mais au cours de la seconde guerre mondiale, on assiste à une croissance en poids, en blindage et en puissance de feu. Ainsi, le char allemand Tigre I fait 57 tonnes. L'américain Sherman M4 et le soviétique T34, utilisés jusqu’à la fin de la guerre restent dans la gamme des 30 tonnes. La concentration de chars dans des divisions blindées permettent de mener des guerres éclairs (Blitzkrieg), comme la Bataille de France en mai-juin 1940 remportée par les Allemands. L'Allemagne nazie commet l'erreur d'envahir l'URSS en sous-estimant son nombre réel de chars, et sans savoir que les Soviétiques disposent du T34, le meilleur tank de la guerre. La plus grande concentration de chars a eu lieu lors de la bataille de Koursk, en Russie, en juillet 1943.

Les progrès de chars vont de pair avec les progrès de l'armement antichar : l’usage de la charge creuse permet de percer des blindages de plus en plus épais. Des tubes lance-roquettes comme le bazooka permettent au fantassin de disposer contre les chars de la puissance d'un artilleur [13].

Parallèlement à l'utilisation de chars, on assiste tout au long de la guerre à un accroissement des transports motorisés des troupes, au détriment des chevaux, encore très présents tant du côté français que du côté allemand lors de la bataille de France ou encore sur le front de l'est. La division blindée américaine de 1944, sera, elle, entièrement motorisée.

Les immenses progrès de l'aviation réalisés entre les deux guerres vont donner aux différents avions de guerre une place de première importance. L'amélioration des structures de l'avion permet aux chasseurs-bombardiers comme le Stuka d'opérer des bombardements en piqué et de prendre ainsi toute leur part dans les combats terrestres. Les bombardiers lourds comme la forteresse volante américaine, dont le rayon d'action atteint, à la fin de la guerre, 5 000 kilomètres, sont utilisés dans des raids massifs de mille avions et plus, mettant ainsi en œuvre le concept de Bombardement stratégique. Pour contrer les bombardiers, les belligérants font usage de leurs avions de chasse et de canons de défense antiaérienne (DCA). C'est l'efficacité de la DCA qui oblige à organiser les opérations de bombardement la nuit. On demande aux avions de chasse d'assurer la maîtrise de l'espace aérien sur un champ de bataille ou sur un front donné [14].

Troupes américaines parachutées sur les Pays-Bas, 1944

Les Allemands auraient peut-être pu renverser encore la guerre aérienne grâce à l'invention des premiers avions à réaction par Messerschmitt. Mais Hitler gâche cette chance en exigeant d'en faire des bombardiers, contre l'avis de ses officiers, et non des avions de chasse, ce qui aurait été bien plus approprié [15].

La DCA doit son efficacité aux tout nouveaux radars qui l'assistent et permettent de surveiller le ciel. À partir de 1942, les bombardiers sont équipés de radars. D'une façon générale, les télécommunications font partie intégrante de l'arsenal militaire. Les blindés allemands sont reliés entre eux par radio dès 1939, alors que leurs adversaires français ne le sont que très partiellement. Les techniques de chiffrage et de déchiffrage suivent l'évolution des techniques. Les Allemands utilisent la machine de codage Enigma, mais le déchiffrement d'Enigma par les alliés occidentaux est un facteur fondamental qui leur permet d'inverser le cours de la bataille de l'Atlantique et d'assurer finalement leur victoire finale.

Sur mer, avant la Seconde Guerre, on a assisté à un renforcement incessant des blindages des cuirassés, mais ces superstructures et ces moyens de combat exposés sur de larges appontements restent très vulnérables aux dégâts causés, par exemple, par les bombardements en piqué. Le cuirassé cesse d'être le roi des batailles navales, alors que le porte-avions, qui peut embarquer de 50 à 60 appareils, prend un rôle de plus en plus crucial, surtout lorsque le théâtre des opérations est éloigné de la base terrestre, comme c'est le cas pour les États-Unis ou le Japon dans les batailles du Pacifique. Le porte-avions devient la pièce centrale d'un dispositif où les autres navires deviennent ses auxiliaires [16].

Comme lors de la Première Guerre mondiale, les sous-marins sont largement employés pour bloquer l'approvisionnement ennemi, mais la lutte anti-sous-marine a fait des progrès grâce aux sonars dont les premiers développements datent de la première guerre mondiale mais qui deviennent pleinement opérationnels.

À la fin de la Seconde Guerre, de nouvelles armes font irruption sur le champ de bataille, comme l'avion-robot V1 lancé pour la première fois par les Allemands sur l'Angleterre dans la nuit du 13 au 14 juin 1944 ou le missile V2 lancé pour la première fois sur Londres le 8 septembre 1944 [17]. Contrairement aux craintes des alliés, les Allemands n'avaient pas de projet de bombe atomique [18]. Les Américains, au contraire, avaient mis à partir de décembre 1941 de gigantesques ressources dans le projet Manhattan qui aboutit le 16 juillet 1945, après la reddition de l'Allemagne, à la première explosion nucléaire dans le désert du Nouveau-Mexique et aux bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945.

Statistiques

L'effort de guerre industriel

L'Europe sous domination nazie

À partir de la victoire de l'Allemagne sur la France, et plus encore à partir de 1941, avec l'invasion des Balkans et de l'Union soviétique, et jusqu’à la fin 1944, la presque totalité de l'Europe est sous domination Allemande. Certains pays et certaines régions ont carrément été rattachés au Grand Reich, comme l'Autriche, le Protectorat de Bohême-Moravie, ou l'ouest de la Pologne. D'autres pays se sont alliés volontairement à l'Allemagne, il s'agit de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Hongrie, mais ils sont complètement dépendants de l'Allemagne. Certains pays, Slovaquie et de la Croatie qui doivent leur indépendance à l'Allemagne nazie. D'autres sont occupés à la suite de victoires allemandes. C'est le cas des Pays-Bas, de la Belgique, de la Norvège, du Danemark, de la France, de la Serbie, de la Grèce[19].

Domination économique et asservissement

La domination allemande en Europe revêt un caractère différent à l'est et à l'ouest. Les pays de l'est européens, au peuplement slave sont considérés par les nazis comme un "espace vital" (Lebensraum) revenant à la "Race des Seigneurs". Dans cet espace immense, il s'agit à la fois d'implanter des colons allemands, de germaniser de force les populations qui peuvent l'être, de déplacer, stériliser ou faire mourir des millions de "sous-hommes" : Polonais, Slaves soviétiques ou Tziganes, en utilisant les survivants comme esclaves, allant jusqu'à la solution finale pour les juifs.

L'Ouest n'est pas considéré comme un espace vital à vider pour que des Allemands puissent y prendre place. Dans le nouvel ordre européen, un pays comme la France garde sa place, mais à un rang inférieur à celui de l'Allemagne. Si l'occupant allemand exerce une terreur moindre, il n'en soumet pas moins les ressources des pays conquis au pillage systématique.

En effet, sur le plan économique, le continent européen est soumis à l'hégémonie du Reich. Pour l'Allemagne, il s'agit d'abord de mettre l'ensemble des ressources et capacités économiques du continent au service du Reich en guerre. D'autre part, des jalons sont posés pour une intégration de toutes les économies nationales dans un grand espace économique dominé par l'Allemagne[20].

Dans la pratique, les différents moyens pour mettre l'économie de l'Europe au service de l'Allemagne vont des accords de compensation avec taux de change avantageux pour les pays alliés au pillage massif pour les pays comme la Pologne ou l'Union soviétique en passant par le paiement d'indemnités pour un pays comme la France. La mise au travail des prisonniers de guerre et les déplacements en Allemagne de millions de travailleurs représentent une forme encore plus directe de l'exploitation des ressources.

Collaborations et Résistances

Comme le note Yves Durand, « Les occupations engendrent parmi les occupés, des comportements qui vont de la collaboration à la résistance en passant par toute une gamme d'attitudes qui ne peuvent être réduites ni à l'une ni à l'autre ».[21].

Tous les pays vaincus doivent accepter au moins une forme de collaboration minimale qui permet aux peuples de survivre en acceptant au moins temporairement les conditions du vainqueur. C'est ce que Werner Rings appelle la collaboration neutre qui est typiquement pratiquée aux Pays-Bas et en Belgique dont les gouvernements ont quitté le pays mais dont les administrations font le nécessaire pour permettre aux habitants de survivre et à l'économie de tourner au service de l'effort de guerre allemand[22]. Dans d'autres pays, comme pour la Norvège de Quisling à partir de 1942, ce sont les partisans des nazis qui gouvernent directement le pays. Les historiens les appellent généralement des « collaborationnistes ». Ce n'est pas la politique d'Hitler de mettre ses partisans directement au pouvoir dans les pays qu'ils ont conquis. Il préfère favoriser des dirigeants conservateurs comme Pétain en France ou Nedić en Serbie qui sont présumés mieux gérer leurs pays. Les différents gouvernements de la France de Vichy proposent d'eux-mêmes une collaboration qui va au-delà de ce qui est prévu par l'armistice de juin 1940 en espérant obtenir pour la France une meilleure place dans l'Europe allemande. Selon les termes de Paxton, "Hitler repousse la main tendue"[23]. C'est lui qui choisit ses alliés. En Pologne, gouvernée directement par les Allemands pour être pillée et complètement asservie, il ne peut y avoir ni collaborationnistes ni collaborateurs.

L'engagement dans la « résistance » permet aux peuples dominés de continuer à s'opposer au vainqueur, à participer à l'effort de guerre des Alliés et si éventuellement à la libération de leur pays. La résistance s'organise par la création de mouvements, de réseaux et de maquis, regroupant une minorité de la population et souvent en liaison avec les gouvernements en exil ou les services de renseignement anglais soviétiques ou américain.

Génocides, déportations, concentrations

La guerre et la domination de l'Europe qui en est résultée a permis au régime nazi de pousser à l'extrême son idéologie raciste. Selon les termes de Goebbels "La guerre nous offre toutes sortes de possibilités que la paix nous refusait"[24]

Le jour même de l'entrée en guerre, en septembre 1939, Hitler autorise l'extermination des handicapés mentaux allemands et autres malades incurables. Officiellement stoppée en août 1941 grâce à un mouvement d'opinion, l'aktion T4 conduit à l'"euthanasie" par le gaz de plus de 150 000 handicapés, nombre de techniciens de l'opération étant ensuite réaffectés au gazage massif des Juifs dans les camps de la mort.

Dès 1939, les juifs sont concentrés de force dans des ghettos misérables, surpeuplés et délibéremment affamés, notamment dans le Gouvernement Général de Pologne. Leur extermination systématique, que l'on désigne sous le nom de Shoah, est d'adord mise en œuvre par des exécutions de masse pratiquées par la Wehrmacht puis par les Einsatzgruppen dans les territoires polonais et soviétiques. En URSS et dans une partie de la Pologne, la « Shoah par balles » cède en 1942 le pas à l'emploi méthodique de camions à gaz. Après la conférence de Wannsee (20 janvier 1942), la politique d'extermination (« la solution finale de la question juive » dans la terminologie nazie) vise les Juifs de tous les pays occupés et prend un tour industriel. Les Juifs sont déportés dans des camps d'extermination dans lesquels les victimes sont gazées en masse, et leurs corps réduits en cendres dans des fours crématoires. Au total, environ les trois quarts des juifs de l'Europe occupée, totalisant, selon Raul Hilerg, au minimum 5 100 000 personnes sont exterminés[25].

Les Tziganes sont également victimes de la politique raciale des nazis. L'extermination des Tziganes est connue sous le nom de Porajmos. En décembre, Himmler 1942, il prend la décision de déporter vers Auschwitz tous les Tziganes d'Europe, mais il se désintéresse rapidement du sujet qui ne constitue pas un enjeu stratégique de première importance. On peut estimer que pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 50 000 et 80 000 Tziganes sont morts des suites des mesures de persécutions nazies [26].

En plus des camps d'extermination dont la finalité est l'extermination des Juifs et autres catégories qualifiées de « sous-hommes », les nazis multiplient les camps de concentration et leurs kommandos pour enfermer, et généralement exterminer par le travail forcé, les opposants réels ou présumés, ou des droits communs. Les conditions particulièrement déshumanisantes de la détention et les traitements brutaux des SS et des kapo y entraînent une mortalité extrêmement forte (40 % des déportés français ne survivent pas). Au départ se sont des unités mobiles qui sont chargées d'exterminer les Juifs — ainsi que les Tziganes, les cadres communistes, voire les handicapés et les homosexuels.

L'Extrême-Orient sous domination japonaise: La sphère de co-prospérité

En Asie également, l'empire japonais a recours à grande échelle au pillage des matières premières et au travail forcé des prisonniers de guerre et des populations locales qu'il prétendait libérer de la servitude coloniale.

Le Japon crée dans le nord de la Chine, en 1932 l'État du Manzhouguo, état vassal sur le trône duquel était installé l'empereur Puyi.

Ils y ajoutent en 1940, à Nankin, le gouvernement collaborateur de Wang Jingwei, ancien leader nationaliste, se réclamant lui-aussi de Sun Yat-sen. Pour se donner un profil patriotique, ce gouvernement met fin au régime des concessions européenne à Shanghai.

Les Japonais ont bénéficié aussi de l'appui du gouvernement thailandais et de certains nationalistes locaux, tels Shandra Böse en Inde, et qui sont parfois demeurés au pouvoir après la guerre, comme Ahmed Soekarno dans la future Indonésie.

Camps de prisonniers et esclavage

Disséminés sur tout le territoire de la Sphère, les camps de prisonniers japonais connurent un taux important de décès car la majorité d'entre eux impliquaient le travail forcé des prisonniers. Selon le Tribunal de Tokyo, le taux de mortalité des occidentaux y était de 27.1%, sept fois celui des prisonniers des camps allemands ou italiens.[27] Le taux de mortalité des prisonniers chinois était bien supérieur en raison d'une directive ratifiée le 5 août 1937 par Hirohito qui éliminait les mesures de protection du droit international à l'égard de ces prisonniers.[28] Ainsi, si 37,583 prisonniers britanniques, 28,500 néerlandais et 14,473 américains furent relâchés après la reddition du Japon, le nombre de Chinois libérés ne fut que de 56.[29]

Selon une étude de l'historienne Zhifen Ju, plus de 10 millions de Chinois furent mobilisés par l'armée impériale japonaise et transformés en esclaves par la Kōa-in au Manchukuo et en Chine du nord.[30] Des documents retrouvés à la Bibliothèque du Congrés américain démontrent qu'entre 4 et 10 millions de romusha, des civils indonésiens, ont été soumis au travail forcé à Java par le régime shōwa et que le taux de mortalité y fut de 80%.[31]

Il est à noter d'autre part qu'en Amérique du nord, suite à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais et à l'entrée en guerre contre l'Allemagne et l'Italie, le président Franklin Roosevelt autorisa le 19 février 1942, l'internement de dizaines de milliers d'américains d'origine japonaise, italienne et allemande. Le Canada, dans une moindre mesure, à également détenu des citoyens originaires de ces pays dans des camps.

Conséquences historiques

La Seconde Guerre mondiale contribue, à travers son bilan plus ou moins préjudiciable aux participants, à l'émergence de deux superpuissances qui vont se partager le monde : les États-Unis d'Amérique (USA) et l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).

La Société des Nations, à laquelle on impute d'avoir échoué à empêcher la guerre, est remplacée par l'Organisation des Nations unies. La Charte des Nations Unies est rédigée à San Francisco en juin 1945.

Les institutions d'avant-guerre ne perdurent que dans une minorité d'États européens et asiatiques. Toutes les monarchies d'Europe de l’Est sont balayées par la construction rapide des démocraties populaires. Un referendum abolit la royauté en Italie (10 juin 1946), elle ne se maintient en Grèce qu'au prix d'une guerre civile, et la "question royale", issue directement de l'attitude controversée de Léopold III pendant la guerre, ne trouve de solution en Belgique que dans l'abdication du monarque (1951). Au Japon, les Américains maintiennent l'empereur Hiro-Hito, pourtant constamment tenu informé des crimes commis par ses armées, mais imposent l'abolition du culte impérial qui le proclamait d'essence divine. En France, la IIIe République rendue responsable de la défaite cède la place à une nouvelle constitution.

Partout, les gouvernements s'engagent dans la construction du Welfare State ou État-Providence : nationalisations, planification, intervention de l'État, lois de protection sociale sont désormais à l'ordre du jour pour une trentaine d'années.

L'Allemagne de l'ouest et le Japon sont démilitarisés et démocratisés par les Occidentaux. Les principaux dignitaires de la hiérarchie nazie sont jugés, et la plupart condamnés, pour crime contre l'humanité (une notion nouvelle, que les horreurs sans précédent des nazis ont obligé à définir) ou pour crime de guerre lors d'un procès international à Nuremberg. Les chefs militaires japonais répondent de leurs exactions devant le tribunal international de Tokyo.

L'opération Paperclip, l'organisation Gehlen et le réseau Gladio, initialisés et soutenus par les services secrets américains, OSS puis CIA, ont évité des procès pour crimes de guerre à des milliers d'ex-responsables nazis et les ont placés à des postes de responsabilités au moins aussi importants que ceux qu'ils avaient pendant la guerre. Ce faisant ils ont eu un rôle considérable dans le déclenchement et l'entretien de la guerre froide ainsi que dans l'instauration et le maintien de nombreuses dictatures en Amérique du Sud et centrale, et ailleurs dans le monde.

La recherche scientifique et technique, dans l'ensemble, bénéficient d'une forte impulsion, en particulier pour la maîtrise de l'atome dans le projet Manhattan et la recherche sur les fusées qui permettra des programmes spatiaux. La guerre a aussi vu le premier usage massif des antibiotiques dont la pénicilline inventée par les Britanniques, ou encore du DDT, utile aux Américains dans les marais du Pacifique.

Conséquences au Royaume-Uni

Les autres alliés en effet, et si l'on excepte le Royaume-Uni, ont un rôle mineur ou bien sont écartés des négociations qui aboutissent à la mise en place de deux zones d'influences, suivant les accords de Yalta et de Potsdam. Cette situation, qui porte en elle les germes de la Guerre froide, dure jusqu'en 1989.

Le Royaume-Uni sort considérablement affaibli de la guerre. Celui-ci, en effet, a consacré la fin des puissances coloniales. Par la suite, les îles britanniques connaissent une crise sans précédent, due à la reconstruction et à la restructuration de son économie.

Conséquences en France

Au cours de la bataille de Normandie, le général de Gaulle, accueilli en libérateur par les Français, parvient à obtenir des alliés la reconnaissance de la pleine autorité de son gouvernement, le gouvernement provisoire de la République française (GPRF) (proclamé le 3 juin à Alger), sur la métropole. Il fait en sorte que la France soit reconnue par le camp allié comme un vainqueur. Cette reconnaissance lui permet d'occuper une partie de l’Allemagne, ou d'obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

La Libération de la France s'accompagne de l'épuration d'une partie des personnes suspectées d'avoir collaboré. Les Allemands et leurs collaborateurs ont multiplié les atrocités sous l'Occupation, puis pendant leur retraite. Aussi dans les territoires libérés par les résistants, et malgré les efforts de la plupart de leurs chefs et des commissaires de la République pour instaurer au plus vite une épuration légale et judiciaire, de nombreuses exécutions sont expéditives et pas toujours précédées de jugements. Environ 20 000 femmes sont tondues pour « collaboration horizontale »[32]. De ce fait, des erreurs sont commises dans cette libération rapide, et des innocents injustement assassinés. Les historiens estiment qu'environ 11 000 exécutions sommaires ont lieu, aux trois quarts pendant les combats. L'épuration sauvage a pu être d'autant plus brutale que la population peut avoir envie de se venger des exactions de la milice et des Allemands dans leur déroute et que le gonflement des effectifs de la Résistance a permis à certains résistants de la 24e heure de se dédouaner ainsi à peu de frais. On a observé le même phénomène lors de l'indépendance de l'Algérie.

À l'opposé, certains collaborateurs sont parfois acquittés ou condamnés à de faibles peines (malgré la gravité de leurs crimes) par les tribunaux réguliers dont la majorité des juges ont prêté serment à Pétain. D'autres furent jugés par la Haute Cour composée de résistants, mais l'importance des condamnations décrut avec le temps. C'est ainsi qu'en 1949, le dernier accusé jugé est acquitté: le secrétaire d'État à l'Intérieur de Pétain, René Bousquet (qui mit la police et la gendarmerie françaises à la disposition des occupants pour faire la chasse aux résistants et déporter près de 60 000 Juifs) est acquitté. À noter que les collaborateurs n'ont été poursuivis que pour trahison, et pas pour crime contre l'humanité.

De Gaulle empêche le développement d'une situation armée insurrectionnelle (voir Histoire de France), en amalgamant les mouvements ayant participé à la Résistance à l'armée régulière issue de l'armée d'armistice cantonnée en Afrique (dont nombre de cadres avaient été vichystes avant de se rallier en 1942). Non sans mal, les résistants des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et des Francs-tireurs et partisans (FTP) sont intégrés dans l'armée régulière sans trop d'à-coups. L'intégration des milices patriotiques du PCF est négociée contre leur participation au gouvernement et l'amnistie de Maurice Thorez.

Au nom de la reconstruction du pays et afin de permettre à la France de tenir son rang nouvellement restauré aux côtés des alliés, l'épuration de l'administration est limitée. Certains hauts fonctionnaires invoquent la continuité de l'État comme acte de résistance. Les policiers dont une partie a poursuivi les résistants se dédouanent par une insurrection à Paris à la veille de la Libération. Certains collaborateurs se font oublier en intégrant des régiments de FFI ou en s'engageant dans le corps expéditionnaire d'Extrême-Orient (engagé en Indochine), ce qui est par la suite exploité par la propagande Việt Minh.

La France oublie qu'elle fut anglophobe et pétainiste après le bombardement de Mers el Kebir, que des gendarmes français gardèrent le camp de concentration de Drancy et convoyèrent les convois de déportés jusqu’à la frontière. Toutefois, la proportion de Juifs d'avant-guerre ayant survécu est la plus importante de tous les pays occupés, bien que les Juifs dit apatrides fussent bien moins protégés que les Juifs français. Pour un temps, la législation française considéra que seuls les Allemands peuvent être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Le procès manqué de Bousquet ainsi que les procès tardifs de Paul Touvier et Maurice Papon sont emblématiques de cette politique.

Conséquences aux États-Unis d'Amérique

Les États-Unis d'Amérique prennent l'initiative d'avoir une attitude positive. Ils imposèrent la démocratie, particulièrement en Allemagne et au Japon, à travers une épuration et un contrôle des rouages de l'État et de l'éducation. Parallèlement, ils fournissent à partir de 1947 une aide économique à la reconstruction de l'Europe, connue sous le nom de plan Marshall. Celle-ci permet une reconstruction rapide des économies occidentales, achevée au début des années 1950, et évite aux populations la tentation de s'abandonner au communisme ou aux néo-fascismes.

À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont avec l'URSS l'une des deux plus grandes puissances mondiales. Les États-Unis possèdent la première flotte de guerre, la première flotte de commerce, ils détiennent 75 % des stocks d'or du monde (d'où la devise « dollar as good as gold », le dollar est aussi sûr que l'or).

Conséquences en URSS

Staline n'est pas en reste et fut l'un des grands gagnants du conflit. L'Armée rouge a mis hors de combat plus de 85 % des soldats allemands et apparaît à raison comme le principal vainqueur de Hitler. Le prestige et le rôle de l'Union soviétique sortent grandis bien au-delà des seuls cercles communistes. Réintégrée dans le concert des nations, l'URSS est membre permanent du Conseil de Sécurité.

Pour les Russes, cette grande guerre patriotique menée sur le front de l'Est invoqua la survie de la nation. En portant un toast au peuple russe lors du défilé de la victoire, le 24 juin 1945, Staline confirmait le retour de l'URSS à une forme plus accentuée de nationalisme grand-russe voire de chauvinisme, aux dépens des minorités nationales et, bien vite, des Juifs « cosmopolites ».

Les annexions de 1939-1940 sont confirmées, et d'autres sont venues s'y ajouter à la victoire. L'URSS a augmenté sa superficie de 475 000 km² et sa population de 24 millions d'habitants, aussitôt soumis à une très brutale soviétisation par la terreur. Par ailleurs, les nations de ce que l'on appellera l'Europe de l'Est tombent sous le contrôle de l'URSS. La ligne frontière séparant cet ensemble de pays de l'Europe occidentale, et dénommée par les occidentaux rideau de fer, fut par la suite le théâtre de la guerre froide. Derrière ce dernier, le système stalinien est progressivement imposé pour des décennies à un empire immense allant de Berlin-Est à la Corée du Nord, en attendant le basculement de la Chine et du Viêt Nam dans le camp communiste.

Cependant, l'URSS sort considérablement appauvrie de la guerre, qui lui a coûté plus de 25 millions de morts, ainsi que les pires destructions jamais subies par un belligérant dans l'histoire humaine. En 1945, une commission officielle estime que le coût des destructions équivaut au double des investissements consentis lors des deux premiers plans quinquennaux des années 1930. Enfin, technologiquement, l'Union Soviétique accuse un retard sur l'Amérique, dont elle ne brise le monopole nucléaire qu'en 1949.

Coûts humains en fonction des pays

En tout environ 11 millions de personnes furent assassinées par les criminels nazis et leurs relais : près de six millions de Polonais, dont trois millions de Juifs et trois millions de catholiques ; trois millions de Juifs des autres pays d'Europe ; et deux millions de Tziganes, handicapés, homosexuels, témoins de Jéhovah et autres.

En Asie, les historiens évaluent entre 10 et 30 millions le nombre de morts causées par les exactions du régime showa, dont 2,7 millions seulement pour l'opération tue tout, pille tout, brûle tout (sankô sakusen) menée dans le nord de la Chine par le général Yasuji Okamura.

Exactions et crimes de guerre

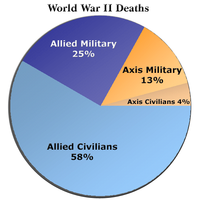

Comme le montre ce graphique, plus de la moitié des victimes furent des civils

De nombreux massacres de civils ou crimes de guerre sont perpétrés au cours de ce conflit :

Sur le théâtre d'opération européen

Parmi les divers crimes de guerre, on peut citer:

- expériences pseudo-médicales de nombreux médecins nazis dans les camps de concentration, notamment du docteur Mengele

- en France (massacres commis par les nazis, ayant touché plus de 30 000 personnes)

- exécutions d'otages par les Allemands à Châteaubriant, à Paris, à Lyon, à Limoges, etc. à partir de l'automne 1941. L'historien Serge Klarsfeld a établi la liste de 1007 otages et résistants fusillés au Mont-Valérien près de Paris, dont 117 étaient juifs.

- massacre d'Oradour-sur-Glane, le plus important avec 654 victimes dont des femmes et des enfants, exécuté par la division SS Das Reich. Il y eut 4 rescapés.

- massacres à Ascq, à Tulle, à Maillé, à Buchères, à Etobon, à Saint-Pierre-de-Clairac etc. perpétrés par les SS.

- torture et massacre des civils et des combattants du maquis du Vercors, par des unités de la Wehrmacht et les miliciens de Joseph Darnand (juillet 1944)

- Dans le "Protectorat" de Bohême-Moravie :

- déportation de centaines d'étudiants ayant manifesté contre l'occupation (nov. 1939)

- massacre des habitants de Lidice, en représailles à l'attentat qui abattit le chef SS et « boucher de Prague » Heydrich

- en Pologne

- affamement et déportation du ghetto de Varsovie

- « nettoyage » du ghetto de Varsovie par les SS après l'insurrection des derniers survivants

- extermination de 50 000 membres des élites polonaises par les SS et la Gestapo (prêtres, aristocrates, professeurs, officiers). L'enseignement secondaire, les séminaires et les universités furent fermées, tout comme les théâtres par exemple, et ce n'est qu'à un système remarquable de cours clandestins - les komplety - que les Polonais parvinrent à instruire et à sauver cinq classes d'âge de bacheliers (Jacques Sémelin, Sans armes face à Hitler. La résistance civile en Europe, Payot, 1996)

- massacre de 5 000 officiers polonais à Katyń, par l'armée soviétique (l'URSS a reconnu sa responsabilité après plusieurs décennies, ayant longtemps accusé les nazis d'être responsables de ce massacre)

- massacre de 10 000 autres officiers polonais en d'autres lieux, soit 15 000 personnes tuées froidement d'une balle dans la nuque par le NKVD, ancêtre du KGB

- destruction à 90 % de Varsovie par l'armée allemande après le soulèvement de l'Armia Krajowa du 1er août au 2 octobre 1944. La répression de l'insurrection par Himmler fit de 150 000 à 200 000 morts. Manquant de moyens pour franchir la Vistule et immobilisée par ordre de Staline pour des raisons politiques, l'Armée rouge laissa les Allemands écraser la rébellion polonaise et ne lui apporta ni armes ni aide.

- en Union soviétique

- affamement et mise à mort prémédités de prisonniers de guerre russes (2 millions de morts)

- affamement délibéré des civils de la cité de Leningrad assiégée (700 000 victimes)

- 20 millions de citoyens de l'Union Soviétique sont tués, dont un très grand nombre de prisonniers de guerre exécutés par les Allemands, et aussi des civils dont les villages et villes sont anéantis.

- en Yougoslavie

- déportation de dizaines de milliers de Serbes, Juifs et Roms dans les camps de la mort (notamment dans le Camp de concentration de Jasenovac) par les Oustachi croates. Ceux-ci sont responsables du massacre global de 300 000 à 400 000 personnes, ainsi que de multiples conversions forcées au catholicisme.

Il faut encore mentionner l'exécution sommaire de civils et de soldats alliés en uniforme (en particulier certains paras parachutés par le SOE afin d'encadrer les maquis ainsi que de certains pilotes, dont Martin Bormann autorisa et encouragea le lynchage en 1944).

Sur le théâtre d'opération asiatique

Cadavres d'enfants chinois massacrés à Nankin en décembre 1937 par l'armée japonaise

La décision prise en août 1937 par Hirohito d'approuver une directive de son état-major supprimant l'application des Traités internationaux sur la protection des prisonniers de guerre entraîna la mort de plusieurs millions de civils en Chine. Étendue à compter de 1941 aux autres pays conquis, cette mesure causa la mort d'une quantité phénoménale de civils et de prisonniers alliés détenus dans des conditions atroces (témoignage de Roger Cyr des Royal rifles [1] [2].

Parmi les crimes de l'armée shôwa, les plus notables sont les suivants :

- rapt à des fins sexuelles de plus de 200 000 « femmes de réconfort », surtout des coréennes par les soldats japonais

- en Chine

- Massacre de Nankin au cours duquel les troupes japonaises pillent la ville pourtant évacuée par les troupes chinoises et massacrent entre 150 000 et 300 000 civils après avoir commis diverses exactions dont des viols en série

- Opération « tue tout, pille tout, brûle tout » (sankô sakusen) mise en branle en mai 1942 dans le nord de la Chine et ayant entraîné la mort d'environ 2,7 millions de civils. [3]

- Massacre d'environ 250 000 civils du Zhejiang et du Jiangxi, d'avril à août 1942, en représailles au raid de Doolittle sur le sol japonais le 18 avril.

- expérimentation d'armes bactériologiques sur des milliers de prisonniers chinois, coréens et russes par l'unité 731

- à Singapour, massacre de 25 000 à 50 000 civils lors de « l'épuration » (Daikenshô ou Sook Ching) menée du 18 février au 4 mars 1942

- en Malaisie

- exécution de 161 prisonniers alliés (australiens, britanniques et indiens) à Parit Sulong en janvier 1942

- en Birmanie

- massacre d'environ 600 civils en juin 1945 à Kalagon.

- aux Philippines, le Tribunal de Tokyo et le Tribunal de Manille identifièrent 72 massacres d'envergure dont :

- à Laha

- exécution de 55 prisonniers australiens et 30 prisonniers néerlandais le 9 février 1943

- à Bangka

- massacre de 65 infirmières australiennes le 14 février 1942

- à Andaman

- massacre de 2 000 à 3 000 civils à Port Blair du 23 mars 1942 à août 1945, dont 800 le 14 août 1945.

Cannibalisme

Plusieurs rapports écrits et témoignages colligés par la Section australienne des Crimes de guerre du Tribunal de Tokyo et analysés par l'enquêteur William Webb (le futur juge en chef du Tribunal), démontrent que les soldats japonais commirent des actes de cannibalisme à l'encontre des prisonniers alliés. Dans bien des cas, ces actes étaient motivés par la famine mais selon l'historien Yuki Tanaka, "le cannibalisme était souvent une activité systématique menée par des escouades entières et sous le commandement d'officiers."[34]

Selon le témoignage de nombreux prisonniers comme le soldat indien Hatam Ali, les victimes étaient parfois dépecées vivantes. Les plus hauts gradés connus ayant pratiqué le cannibalisme sont le lieutenant-général Yoshio Tachibana, qui avec 11 membres de son personnel, a été jugé pour avoir fait décapiter et mangé un aviateur américain en août 1944 à Chichi Jima et le vice-amiral Mori pour avoir mangé un prisonnier lors d'une réception tenue en février 1945[35].

Armes chimiques et bactériologiques

En Europe, les gaz de combat ne furent pas utilisés dans les combats entre belligérants, mais seulement contre les civils déportés, dans les camps d'extermination nazis. Des réserves importantes de gaz tabun et sarin furent retrouvées en Allemagne en 1945, suffisantes pour tuer des millions de personnes. Elles furent immergées dans des caissons de béton sous la Manche. On s'inquiète de leur état de conservation aujourd'hui.

En Asie toutefois, les travaux des historiens Yoshiaki Yoshimi et Seiya Matsuno[36], démontrent que Hirohito permettait dès juillet 1937 l'utilisation systématique de gaz toxiques contre l'armée chinoise et les populations civiles. Par peur des représailles et afin de s'assurer que ces armes ne soient jamais employées contre des intérêts occidentaux, chaque utilisation faisait l'objet d'une directive spécifique approuvée par l'empereur et transmise par le chef d'état-major de l'armée, le prince Kotohito Kan'in (le général Hajime Sugiyama à compter de 1940). Dès 1939, les armes chimiques furent employées en URSS et en Mongolie puis aux Philippines en 1942.

En 2004, Yoshimi découvrit toutefois dans les archives nationales australiennes des documents démontrant que des gaz toxiques avaient été testés sur des prisonniers australiens et néerlandais en 1944 en Indonésie.[4]

À ces armes chimiques, s'ajoutent les armes bactériologiques produites par l'unité 731 et employées à maintes reprises contre des civils en Chine et contre l'armée soviétique lors de la bataille de Halhin Gol.

Viols de guerre

Voir aussi : Femmes de réconfort

Toutes les troupes belligérantes de la Grande Guerre avaient commis ou laissé commettre de nombreux viols de guerre (Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, 14-18. Retrouver la guerre, 2000). Le phénomène ne se reproduisit pas autant en 1939-1945. Contrairement à l'armée japonaise, l'armée allemande interdisait strictement le viol, puni automatiquement de mort ; il semble avoir été jugé par la Wehrmacht comme induisant un grave risque de dérèglement et d'indiscipline. En revanche, plusieurs milliers de viols perpétrés pendant la campagne d'Italie par les Tabors marocains ont été reconnus et indemnisés par la France après 1945. L'Armée rouge, surtout, fut explicitement encouragée, en représailles aux exactions massives du Reich en URSS, à terroriser les populations allemandes par le viol et les pillages à grande échelle : selon l'historien Ian Kershaw, près de deux millions d'Allemandes de l'est envahi, soit près d'une sur cinq, ont subi en 1945 les violences systématiques des soldats soviétiques. En Yougoslavie théoriquement alliée, Milovan Đilas dut se plaindre en personne à Staline de milliers de viols, le dictateur soviétique lui répondant cyniquement que l'Armée rouge avait assez enduré pour ne pas devoir s'attarder à ce genre de récriminations[37]

Bombardements de l'Axe et des Alliés

Le Service aérien de l'armée impériale japonaise et celui de la marine menèrent, de 1937 à 1945, une campagne systématique de bombardements contre des objectifs civils en Extrême-orient et même contre la ville de Darwin en Australie. Les zones les plus éprouvées furent les grandes villes chinoises comme Shanghai et Chongqing. À l'automne 1937, la violence des bombardement de Nanjing et de Guangzhou entraina une résolution de blâme du Comité aviseur de l'Extrême-orient de la Société des Nations à l'encontre du Japon. Lord Cranborne, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Grande-Bretagne, émit sa propre déclaration d'indignation. «Les mots ne peuvent exprimer le sentiment de profonde horreur avec lequel la nouvelle de ces raids a été reçue par le monde civilisé. Ils sont souvent dirigés contre des endroits éloignés de la zone d'hostilité réelle. L'objectif militaire, s'il existe, semble prendre une place secondaire. Le but principal semble être d'inspirer la terreur par le massacre des civils...» [39]

Certains considèrent que les bombardements alliés, dont ceux commis à Dresde, Berlin, Hambourg, Tōkyō et surtout les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki constituent des crimes de guerre. D'autres font remarquer que ces bombardements avaient pour but de saper le moral et la volonté de combattre des puissances de l'Axe et ainsi de hâter la fin de la guerre.

Au Japon, en particulier, le haut commandement aurait été prêt à sacrifier plusieurs millions de soldats. Enfin la libération des milliers d'atolls occupés par les japonais était très coûteuse en vies. Il faut préciser que le Japon, vaste archipel assez éloigné des côtes, n'avait jamais connu un débarquement ennemi ni une occupation étrangère en plus de 2.500 ans d'histoire. Si la controverse sur la nécessité de lâcher ou non les bombes atomiques ne trouvera sans doute jamais de fin, c'est un fait que la guerre prit fin moins de dix jours plus tard, et que les décideurs et les opinions publiques s'en réjouirent sans percevoir tout de suite la spécificité du bombardement atomique par rapport aux innombrables destructions de villes auxquelles la guerre avait déjà habitué.

En Allemagne 600 000 personnes, essentiellement des civils, sont tuées lors des bombardements stratégiques alliés. (Voir Opération Gomorrah)

Autres crimes

.

Déportation de minorités soviétiques par Staline

Dès avant-guerre, Staline considère les minorités frontalières comme suspectes par définition, et en prévision du conflit qui approche, ordonne pendant les Grandes Purges de 1937-1938 la déportation préventive de centaines de milliers de Polonais, de Finnois, de Lettons, mais aussi, à la frontière asiatique, de nombreux Chinois et de 170 000 Coréens qui se retrouvent en Asie centrale. Lors du pacte germano-soviétique, l'URSS brise toute résistance à la soviétisation forcée en déportant de 1939 à 1941 plus de 300 000 Polonais nouvellement annexés, ainsi que de nombreux Moldaves, Baltes, etc.

Des forces non négligeables sont ensuite distraites du front en pleine offensive allemande de l'été 1941, afin de déporter la totalité des Allemands de la Volga et du reste de l'URSS, descendants de colons présents depuis deux siècles. Au printemps 1944, sous la fausse accusation de collaboration, quatorze peuples représentant deux millions de victimes, dont l'intégralité des Tchétchènes-Ingouches, des Tatars de Crimée, des Kalmouks, des Karatchaïs, etc. sont déportés collectivement en Sibérie et en Asie centrale. La déportation des 600 00 Tchétchènes, femmes, enfants, militants communistes et soldats décorés compris, fut accomplie en six jours par le NKVD en mars 1944, ce qui reste à ce jour la plus intense déportation de l'histoire. Les biens des peuples déportés furent cédés à des colons russes, leurs républiques autonomes souvent supprimées et leurs villes débaptisées, et en 1949, un décret du Soviet Suprême déclara que les peuples "punis" resteraient exilés à perpétuité. Ces mesures ne furent abrogées que sous Khrouchtchev puis sous Gorbatchev.

A la reprise des Pays baltes, de l'Ukraine et de la Pologne orientale (1945), de nouvelles déportations massives au Goulag frappèrent les simples suspects, les collaborateurs locaux des nazis, mais aussi les résistants nationalistes qui s'étaient battus à la fois contre les Allemands et les Soviétiques et qui refusèrent souvent de déposer les armes, enfin les populations civiles accusées à tort ou à raison de soutenir ces derniers. Selon Anne Applebaum et Jean-Jacques Marie, 6 à 10 % des populations baltes ou moldave se trouvent ainsi en déportation à la fin des années 1940. Des rafles massives de suspects ont également lieu au fur et à mesure de l'avancée de l'Armée rouge en Europe de l’Est : ainsi disparut sans retour comme des milliers d'autres, en février 1945 à Budapest, le héros du sauvetage des Juifs Raoul Wallenberg.

Il faut leur ajouter les centaines de milliers de soldats soviétiques déportés pendant la guerre pour "défaillance" ou pour esprit critique, tel Alexandre Soljenitsyne arrêté sur le front de Pologne en février 1945 pour avoir mis en doute le génie militaire de Staline. De nombreux anciens prisonniers de guerre, débris de l'armée Vlassov, travailleurs civils volontaires ou forcés en Allemagne, furent également traités en coupables à leur retour au pays, et allèrent former la génération d'après-guerre des captifs du Goulag. Quant aux centaines de milliers de prisonniers de guerre allemands et japonais, les derniers ne furent relâchés qu'au milieu des années 1950.

Expulsion des minorités allemandes d'Europe centrale et japonaises du Pacifique

- Il y avait en Europe centrale (Prusse, Tchécoslovaquie, Pologne et pays baltes) des implantations allemandes depuis de nombreux siècles. Les Allemands des Sudètes, dont les porte-paroles avaient demandé le rattachement à l'Allemagne, avaient servi de prétexte au démantèlement de la Tchécoslovaquie, accordé par les Accords de Munich en 1938. D'autres minorités, à travers les Balkans et les Pays baltes, étaient plus dispersées, et dès 1939, Hitler avait entrepris de "rapatrier" ces Volksdeutsche sur le territoire du Grand Reich, tache confiée à Eichmann.

- Après la prise de ces territoires par l'armée soviétique, de nombreux Allemands, dont beaucoup avaient collaboré avec les nazis, furent expulsés ou fuirent ces régions pour l'Allemagne ou l'Autriche, dans des conditions souvent dramatiques.

- Plus d'un million d'Allemands de la Volga, descendants de colons appelés par les tsars au XVIIIe siècle, furent déportés en Sibérie par Staline dès l'été 1941.

En tout, 8 millions d'Allemands ont été expulsés en 1945 de l'Europe centrale et orientale, dont 2 millions des vieux territoires du Reich situés de l'est de la ligne Oder-Neisse, et cédés à la Pologne.

Un phénomène comparable s'est produit en Asie : 13 millions de Japonais durent quitter la Corée, la Chine et les îles du Pacifique conquises au XIXe siècle par l'empire du Soleil-Levant. Cet afflux important de réfugiés sur un archipel nippon en ruines accrut dans l'immédiat les défis de la reconstruction. Mais la résolution à terme du problème démentit la propagande d'avant-guerre, qui jugeait le Japon "surpeuplé" et qui n'avait vu de solution que dans l'expansion territoriale.

Les dégâts culturels

La Shoah est aussi une catastrophe culturelle irréparable. Le yiddishland d'Europe centrale et orientale est pratiquement anéanti, et l'on estime que les trois quarts des locuteurs du yiddish ont disparu pendant la guerre. Si la France n'a perdu « que » le quart de sa population juive, et que le monde israélite français en tant que tel continue d'exister, en revanche, les brillantes communautés juives d'Amsterdam, Berlin, Vienne, Budapest ou Vilnius ont été éradiquées sans retour, à plus de 90 %. Les nazis ont aussi cherché à effacer toute trace du passé juif multiséculaire en spoliant leurs victimes de tous leurs biens et œuvres d'art (aryanisation), en détruisant les synagogues, en brûlant des livres de prières, en retournant les cimetières.

Dans les pays occupés, les nazis ont volé d'innombrables œuvres d'art, collections juives en tête. Ce pillage artistique est orchestré particulièrement par Hermann Göring et Alfred Rosenberg. Selon l'historien Marc Mazower[40], les agents de Rosenberg, rien qu’en Europe occidentale, ont pillé pour 674 trains de marchandises, meubles et objets saisis dans les appartements des Juifs déportés. Les Allemands ont aussi emmené de nombreuses archives privées et publiques de toute sorte, dont beaucoup ont été perdues, ou récupérées par les Russes qui les dissimulèrent pendant un demi-siècle[41]. Si une partie des trésors volés est découverte par les Anglo-Saxons à la chute du Reich et rendue aux propriétaires légitimes, l'URSS puis la Russie ont toujours refusé de restituer certains chefs-d’œuvre figurant dans le butin de l'Armée rouge en 1945, ainsi le célèbre « trésor de Priam ». Les nazis ont aussi ça et là détruit des toiles représentatives de ce qu'ils qualifiaient d'« art dégénéré ». Par exemple, ils ont organisé au jardin des Tuileries, le 27 mai 1943, un autodafé de 500 œuvres de Picasso, Léger, Klee et Ernst.

Nombre de vieilles villes japonaises, surtout faites de bois et de papier, ont flambé sous les bombardements. Des villes telle Kyoto ont toutefois été épargnées par les bombardiers américains en raison de leur patrimoine prestigieux. En Europe, l'abbaye du Mont-Cassin, berceau du monachisme bénédictin au VIe siècle, a servi de champ de bataille en 1944.

L'historien Jörg Friedrich[42] a établi la liste des dégâts patrimoniaux subi par les villes allemandes : ainsi, ont été radicalement dévastées des villes telles Berlin, Hambourg, Cologne, Dresde, Nuremberg, Breslau, ou encore bon nombre de villes moyennes au passé très prestigieux telles Potsdam, Fribourg, Ulm, Wurtzbourg, ou Bayreuth. Les 28 villes de la Ruhr ont aussi été durement bombardées et inondées. En sus de divers cathédrales, palais et centres historiques, ont par exemple flambé les maisons natales de Goethe, de Kleist, de Martin Luther ou des frères Grimm.

Jörg Friedrich établit aussi que quelque 40 % des archives allemandes totales ont été perdues, ainsi que quelque 8 millions d'ouvrages des bibliothèques publiques, dont des milliers de thèses irremplaçables, des incunables et des manuscrits précieux. À titre d'exemple, la bibliothèque nationale bavaroise de Munich a perdu 500 000 volumes, celle d'Hambourg 650 000, celle de l'Université de Münster 360 000. Selon l'historien, « on n'avait jamais brûlé autant de livres de l'histoire de l'Humanité ». Toutefois, la majorité des ouvrages, documents et œuvres d'art amovibles, dissimulés dans des mines, des bunkers ou des fermes, ont été préservées.

John Keegan relève que les destructions allemandes ont causé la fin du centre Renaissance de Rotterdam (détruit en mai 1940), de toute la vieille ville de Varsovie, de la City de Londres, de Tsarskoïe Selo près de Leningrad. Bordeaux est le seul grand port de la côte atlantique française à sortir à peu près indemne de la guerre. Le centre médiéval de Caen et de Rouen a été ravagé par les bombardements américains et les combats de rue, Vienne et Budapest endommagées lors de leur conquête par les Russes. Cependant, relève-t-il, des joyaux tels Oxford et Cambridge n'ont jamais été bombardées, ni Athènes ou Venise. Paris a peu souffert dans son patrimoine, et les Allemands ont fait sauter tous les ponts de Florence en août 1944, sauf le Ponte Vecchio, le plus ancien et le plus prestigieux.

Après la guerre, beaucoup de centres-villes et de monuments ont du être reconstruits à l'identique. Quelques-uns sont restés en l'état à titre de mémorial, telle l'église du souvenir sur la Küdamm de Berlin. Des impacts de balles se voient encore sur certaines façades de monuments parisiens, ainsi à l'École militaire, à l'École des Mines ou sur le Palais de Justice. D'autres cités ravagées ont été après-guerre le laboratoire de l'urbanisme moderne, ainsi la reconstruction du Havre confiée à l'architecte Auguste Perret.

Postérité de la Seconde Guerre mondiale

La fin du conflit planétaire ne signifie pas partout le retour à la paix. Des guérillas à la fois antisoviétiques et antiallemandes continuent à se battre aux confins de l'Ukraine et des Pays baltes jusqu'en 1946, voire jusqu’à la fin des années 1940. La Grèce dès décembre 1944, la Chine en 1945 sombrent dans la guerre civile jusqu'en 1949, tandis que de longues guerres d'indépendance commencent immédiatement en Palestine, en Indonésie, en Indochine. Le massacre de Sétif, survenu le jour même de la capitulation allemande (8 mai 1945), annonce la future guerre d'Algérie (1954).

Après la Seconde Guerre mondiale se sont dessinés les rapports de forces qui ont caractérisé la guerre froide, mais aussi un grand nombre de situations géopolitiques actuelles.

Le travail de reconstitution historique de cette période est toujours en cours, et sujet à de nombreuses controverses, propres à exacerber les sensibilités nationales : la collaboration française sous Vichy en est un exemple. Les affrontements violents entre collaborateurs et résistants en France, en Italie ou dans les Balkans, ont causé des traumatismes durables, et le conflit meurtrier en ex-Yougoslavie (1991-1995) a vu ressurgir explicitement bien des vieilles rancunes. En Asie, les anciennes victimes restent ulcérées et inquiètes du révisionnisme japonais, d'autant que le gouvernement de Tokyo a tardé à vraiment reconnaître les fautes du passé.

Par ailleurs, l'holocauste juif en particulier a donné lieu à un important programme de dédommagements de guerre. Toutefois, les Alliés n'ont pas souhaité répéter l'erreur des dédommagements trop lourds exigés à l'Allemagne après la première guerre mondiale, ce qui a permis au pays de connaître un « miracle économique », et d'intégrer la Communauté économique du charbon et de l'acier (CECA), prélude à la Communauté européenne. Le plan Marshall a permis aux économies européennes de se reconstruire.

Bilan

Ce conflit fut le plus coûteux en vie humaine de toute l'histoire de l'humanité. On recense environ 60 millions de morts (dont 45 millions à cause des combats et des bombardements) avec plus de victimes civiles que militaires. L'URSS a payé le plus lourd tribut avec de 20 à 30 millions de victimes, civils et militaires.

Des peuples entiers sont presque décimés : les trois quarts des Juifs d'Europe ont péri par suite du génocide. Le plus terrible s'est produit en Europe centrale et orientale : la Pologne a perdu 15% de sa population, la Yougoslavie plus de 10 %. Combats, pillages, terres brûlées et sabotages ont ravagé l'économie. Les populations sont démunies.

Nombre de régions et de villes sont radicalement ravagées : par exemple Caen et la Normandie entière, Le Havre, Hiroshima, Nagasaki, Tokyo, Hambourg, Dresde, Stalingrad, Leningrad, Sebastopol, Kharkov, Varsovie, Budapest, Berlin….

Œuvres liées

Radiophonie

La radio fut pendant toute la guerre une arme de propagande fondamentale. Sous l'occupation nazie, des millions d'Européens écoutèrent chaque jour en cachette la BBC, dont les émissions en toutes les langues entretenaient l'espoir. Winston Churchill galvanisa le Parlement, la nation britannique et les peuples occupés à coup de discours radiodiffusés, et Charles de Gaulle, surnommé le "général Micro" par la propagande vichyste, ne fut longtemps qu'une voix pour beaucoup de Français.

La radio de Londres accueillit les célèbres chroniques de Jean Oberlé, de Maurice Schumann et de Pierre Dac dans le cadre des émissions "Honneur et Patrie" et "Les Français parlent aux Français". L'audience énorme acquise par leur ennemi, le redoutable orateur ultra-collaborationniste Philippe Henriot, obligea la Résistance à exécuter ce dernier (27 juin 1944).

Sont également passées à la postérité les émissions antinazies de Thomas Mann, qui joutait avec Goebbels par-delà l'Atlantique, ou les chroniques de Georges Orwell en Grande-Bretagne. Avides de nouvelles impartiales, beaucoup de francophones appréciaient aussi la radio suisse, et notamment les éditoriaux réputés de René Payot.

Chaque camp utilisa à ses micros des ressortissants du pays ennemi pour saper le moral de ses civils et de ses soldats. Dès la Drôle de Guerre, Goebbels fit parler au micro de Radio-Stuttgart, non sans succès, le traître français Paul Ferdonnet et le Britannique William Joyce dit "Lord Haw Haw", que captèrent des millions d'auditeurs chez les Alliés, tandis qu'une Nippo-Américaine, surnommée "la Rose de Tokyo" par les GI, fut chargée par le Japon de persuader les Américains de cesser le combat dans le Pacifique. Inversement, le Ml Paulus, le vaincu de Stalingrad, parla à la radio de Moscou.

Cinq volumes de chroniques françaises de la BBC ont été éditées par Jean-Louis Crémieux-Brilhac sous le titre Les voix de la liberté. Ici Londres, La Documentation Française, 1975.

Journalisme

Nombre de grands écrivains ont été correspondants de guerre, ainsi l'Américain Ernest Hemingway qui témoigna de la libération de Paris, ou sur le front russe les romanciers Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman, lequel fut le premier journaliste à découvrir les ruines du camp d'extermination de Treblinka.

Etroitement censurée par les Allemands et leurs collaborateurs, et souvent compromise, la presse fut soumise à une sévère épuration en France libérée, l'historien Patrick Eveno estimant que 90 % des titres ont disparu ou changé de main.

Le Temps fut ainsi remplacé par Le Monde dès décembre 1944, L'Auto par L'Équipe, ou Paris-Soir par Le Parisien Libéré. Fondés en pleine clandestinité, de nombreux journaux de la Résistance entamaient aussi une carrière plus ou moins longue, à l'image de Libération, de Franc-Tireur ou du Dauphiné Libéré. Combat, qui s'attache Albert Camus à la Libération, perdure ainsi jusqu'en 1972, de même que Les Lettres françaises de Louis Aragon, revue littéraire qui a vu ses fondateurs Jacques Decours et Georges Politzer fusillés par l'occupant dès 1942. Défense de la France, fondé dans le sous-sol de la Sorbonne le 14 juillet 1941, engendre France-Soir en septembre 1944.

Photographie

Parmi les nombreux photographes de guerre, on peut citer Robert Capa, présent le jour J sur les plages d'Omaha Beach.

Nombre de photos aux auteurs moins connus du grand public sont entrées dans la mémoire collective, ainsi le célèbre cliché des Américains plantant la bannière étoilée au sommet d'Iwo Jima, ou celui des Soviétiques Iegorov et Kantara attachant le drapeau rouge sur le Reichstag.

Littérature

Fondées dans la clandestinité, les Éditions de Minuit entretinrent la résistance intellectuelle en France, publiant notamment Le Silence de la mer de Vercors (1941), un appel à opposer un mutisme digne aux tentatives de séduction de l'occupant.

Des recueils collectifs tels que Le Cahier noir ou L'Honneur des Poètes (1943) répliquèrent aux écrivains collaborationnistes tels que Céline, Brasillach, Lucien Rebatet. Des auteurs célèbres tels le prix Nobel norvégien Knut Hamsun ou le philosophe italien Giovanni Gentile mirent aussi leur plume au service de la cause allemande.

Beaucoup d'écrivains choisirent de ne pas publier pendant la durée de la guerre pour ne pas devoir passer par les services d'éditeurs contrôlés par l'occupant, ainsi André Malraux ou Roger Martin du Gard. Cependant, en France, où la vie culturelle fut particulièrement animée et brillante pendant la guerre, une très large partie de la production théâtrale, littéraire ou philosophique ne fit aucune allusion au conflit en cours, bien des créateurs semblant s'accommoder plus ou moins de la mainmise allemande sur leurs éditeurs en particulier et sur la vie culturelle en général (Philippe Burrin, La France à l'heure allemande, Seuil, 1995).

De nombreux poètes écrivirent pour la Résistance, ainsi Louis Aragon composant La Rose et le Réséda pour exalter l'union de "celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas", ou Paul Éluard composant Liberté ou chantant le martyre de Gabriel Péri. Ils furent parfois victimes de la répression, ainsi Robert Desnos en France, Kak Munj au Danemark.

Des témoins cherchant à analyser les causes de la guerre et de la défaite produisirent des œuvres que leur lucidité reconnue et leur finesse d'écriture rendent toujours utilisables aujourd'hui, ainsi l'historien Marc Bloch (fusillé pour Résistance par les nazis) rédigeant L'Étrange Défaite dès l'été 1940, ou le philosophe catholique Jacques Maritain, militant de la France libre, publiant À travers le désastre à New York.

De nombreux contemporains tinrent des journaux intimes souvent de grande qualité, tels Ernst Jünger, affecté dans les forces d'occupation à Paris, le professeur résistant Jean Guéhenno en France, ou à Amsterdam la très jeune Anne Frank, victime de la Shoah.

Le traumatisme immense causé par la Déportation se reflète dès l'immédiat après-guerre dans les nombreux récits aussitôt produits par des rescapés des camps de concentration, qu'ils soient politiques (L'Espèce humaine de Robert Antelme, L'Univers concentrationnaire de David Rousset, prix Goncourt 1946) ou juifs (ainsi Primo Levi).

Après sa conclusion, la Seconde Guerre mondiale n'allait pas cesser d'être une source intarissable d'inspiration et de réflexion pour les auteurs, qu'ils aient ou non vécu les événements. En témoignerait encore, tout récemment, le succès en librairie des Bienveillantes de Johnattan Littel (2006).

Chansons et poèmes

- It's a Long Way to Tipperary : chanson britannique

- Lili Marleen : chanson allemande avec des paroles inspirées d'un poème du soldat Hans Leip, sur une musique de Norbert Schultze.

- Le Chant des partisans : chanson française avec des paroles de Maurice Druon et Joseph Kessel sur une musique de Anna Marly.

- Le Chant des déportés (ou Chant des marais) : chant composé, en 1934 par les détenus du K.Z. de Borgermoor.

- Chant des Marines (From the halls of Montezuma…) : chant militaire américain

- Yankee Doodle (Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle Dandy…) : chant patriotique américain

- In the Mood : instrumental américain de Glenn Miller.

- Les Ricains par Michel Sardou : évocation postérieure à la guerre.

- Divers chants patriotiques soviétiques ont aussi marqué cette guerre, et notamment Moskva (Moscou) et Stalingrad, évoquant la résistance de ces deux villes, ainsi que Plaine Oh ma Plaine…. En outre, un chant communiste plus ancien revint alors à l'actualité, le chant russe des Partisans (« À l'appel du Grand Lénine, se levaient les partisans… [5]»). Seuls les airs sont connus, non les paroles.

- Fanny de Laninon, de Pierre Mac Orlan : une histoire d'amour (« … c’était elle ma bonne amie… »), la guerre en trois vers (« … Tonnerre de Brest est tombé, pas du bon côté, tout s'est écroulé… »), le désespoir du narrateur malgré la paix (« … J'n'ai plus rien en survivance… »).

- Barbara, de Jacques Prévert : une histoire d'amour (« … Ruisselante ravie épanouie… »), la guerre en trois vers (« … Sous cette pluie de fer de feu d'acier de sang… »), le désespoir du narrateur malgré la paix (« … Mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé… »).