Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La Seconde Guerre mondiale est un conflit armé à l'échelle planétaire qui dura de septembre 1939 à septembre 1945. Provoquée par le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale de 1914-1918 et par les ambitions expansionnistes et hégémoniques des trois nations de l’Axe (Allemagne nazie, Italie fasciste et Empire du Japon), elle consista en la convergence, à partir du 3 septembre 1939, d’un ensemble de conflits régionaux respectivement amorcés le 18 juillet 1936 en Espagne (la guerre d'Espagne), le 7 juillet 1937 en Chine (la guerre sino-japonaise), et le 1er septembre 1939 en Pologne (campagne de Pologne). Le conflit planétaire ainsi généré opposa schématiquement deux camps — les Alliés et l’Axe. Il prit fin en Europe le 8 mai 1945 par la capitulation sans condition du IIIe Reich, puis s’acheva en Asie et dans le monde le 2 septembre 1945 par la capitulation sans condition du Japon, dernière nation de l’Axe à connaître la défaite.

La Seconde Guerre mondiale promeut les États-Unis et l’URSS, principaux vainqueurs, comme les deux superpuissances appelées à dominer le monde pour près de 40 ans. Elle accélère l’affaissement de l’Europe et le processus de décolonisation en Asie, dans le monde arabe puis en Afrique, achevé au début des années 1960. Paradoxalement, la Seconde Guerre mondiale est le dernier grave conflit en Europe, désormais à la recherche de son unification, et la difficile reconstruction est vite suivie d’une période de prospérité sans précédent.

N’opposant pas seulement des nations, la Seconde Guerre mondiale fut la première grande guerre idéologique de l’Histoire, ce qui explique que les forces de collaboration en Europe et en Asie occupées aient pu être solidaires de pays envahisseurs ou ennemis, ou qu’une résistance ait pu exister jusqu’en plein cœur de l’Allemagne nazie en guerre.

La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l’humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités sur quelque 22 millions de km²[1], et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. Guerre totale, elle escamota largement la distinction entre civils et militaires et vit la mobilisation complète des ressources économiques, humaines et scientifiques des deux camps, y compris des vassaux de l’Axe, mis en coupe réglée.

La somme des dégâts matériels n’a jamais pu être chiffrée de façon sûre, mais il est certain qu’elle dépasse les destructions cumulées de l’ensemble des conflits connus par le genre humain depuis son apparition. Le traumatisme moral ne fut pas moins considérable, la guerre ayant reculé les limites de la civilisation et de la violence dans des proportions inédites. Elle fut aussi le théâtre de multiples crimes de guerre, dont l’Axe n’eut jamais le monopole.

Parmi ces crimes figurent la déportation en camps de concentration, camps de travail et camps de la mort à des fins d’extermination de populations entières (Juifs, Slaves, Tziganes), ou de catégories particulières d’individus (homosexuels, Témoins de Jéhovah, handicapés, etc.) commandées par le régime nazi. Le régime Shōwa ne fut nullement en reste en Asie avec, à son actif, 10 millions de civils chinois enrôlés de force par la Kōa-in au Manzhouguo, environ 200 000 « femmes de réconfort » enrôlées en Corée et dans tout l'Extrême-Orient, ainsi que l'annihilation systématique de populations civiles, principalement en Chine et notamment lors du massacre de Nankin.

Il faut ajouter les meurtres systématiques de partisans communistes et de résistants, ainsi que les représailles contre les civils, par les nazis ; les expérimentations sur des êtres humains auxquelles se livrèrent des médecins nazis tels le SS Josef Mengele et l'unité japonaise 731 ; les bombardements aériens massifs de civils d’abord par l’Axe en Europe (Coventry en Angleterre, Rotterdam aux Pays-Bas) et en Asie (Shanghai, Chongqing : la ville la plus bombardée de la guerre), puis par les Alliés avec du napalm : Tōkyō au Japon, Dresde et Hambourg en Allemagne. Pour la première fois, la bombe atomique fut utilisée contre un pays : deux bombes A larguées sur des cibles civiles par les États-Unis ont explosé à trois jours d'intervalle, à Hiroshima et à Nagasaki au Japon. Les Etats-Unis ont ainsi tué instantanément avec ces deux bombardements un total de 110 000 civils, et un nombre postérieur au moins aussi important de victimes contaminées. Les conditions pour les qualifications de ces bombardemens de Crime de Guerre et de Crime contre l'Humanité sont ainsi constituées, avec des poursuites possibles contre les Etats-Unis, le Crime contre l'Humanité ne faisant l'objet d'aucune prescription.

La marche vers la guerre

Origines du conflit en Europe

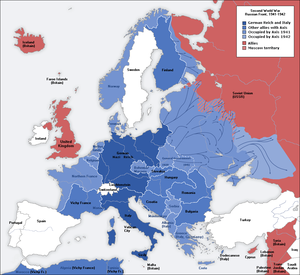

Bleu : Alliés ;

rouge : URSS ; noir : Axe

Les traités de Versailles, de Saint Germain, de Trianon et de Neuilly avaient suscité rancœurs et frustrations et désirs de reconquête chez les peuples allemands, autrichiens, hongrois et bulgares.

La crise de 1929 conduit les différents États à adopter des mesures protectionnistes et à se placer en position de rivalité les uns par rapport aux autres. Alors que l'agressivité des démocraties se situe sur le plan économique, les dictatures fascistes vont adopter une stricte autarcie et, naturellement, penser leur défense et leur expansion en termes militaires. Mais partout, les politiques d'armement sont mises en place efficacement pour sortir du marasme économique.[2]

Ces explications auraient pu servir à expliquer une guerre dans un contexte où la politique de l'Allemagne aurait été inspirée par les classes dominantes traditionnelles. La guerre en Europe est toutefois directement issue des ambitions expansionnistes du parti nazi, au pouvoir en Allemagne, et exprimées dès 1924 par Adolf Hitler dans Mein Kampf. À ces ambitions visant à reconstituer un espace vital pour le peuple germanique se sont greffées les velléités expansionnistes du régime fasciste italien qui tenta tant bien que mal de se constituer un empire colonial en Éthiopie et en Europe du Sud.

Origines du conflit en Asie

Ulcérés par le traitement accordé à leur nation par les puissances occidentales lors du Traité de Versailles de nombreux politiciens et militaires japonais, comme Fumimaro Konoe et Sadao Araki réactualisent la doctrine du hakko ichi'u (les 8 coins du monde sous un seul toit) et mettent en place une idéologie fondée sur la suprématie de la race japonaise et son droit à dominer l'Asie. Cette idéologie raciste présente le Japon comme le centre du monde et prend assise sur l'institution impériale et l'empereur, être divin et descendant de la déesse Amaterasu Omikami. Elle donne lieu à une tentative de restauration shôwa.

Porté par l'influence des factions militaires, le Japon envahit ainsi la Mandchourie en 1931 puis le reste de la Chine en 1937. Le refus du Japon de se retirer de l'Indochine française, envahie en 1941, et de la Chine, à l'exclusion du Manchukuo, mène à l'été de la même année à l'imposition par les États-Unis d'un embargo sur le pétrole. En réaction, Hirohito lance alors la guerre de la Grande Asie orientale (Dai Tô-A sensô) et autorise l'attaque sur Pearl Harbor et l'invasion de l'Asie du Sud-Est.

Les belligérants

Il est d'usage d'appeler les signataires de l'alliance tripartite « Forces de l'Axe » et leurs adversaires « Alliés ». Il n'est pas forcément possible de classer sans ambiguïté un pays belligérant dans l'un ou l'autre camp, car les alliances se sont modifiées tout au long du conflit.

Les membres de l'Axe

La marche à la guerre en Europe a été rythmée de façon constante par les initiatives allemandes. Selon les mots d'Yves Durand : « La responsabilité du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale incombe indubitablement à l'Allemagne hitlérienne[3] ». Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne, le Japon est déjà en guerre contre la Chine depuis 1937, mais, en dépit du pacte anti-Komintern signé par l'Allemagne et le Japon en 1936, les relations entre les deux pays restent distantes, et l'Allemagne ne soutient pas le Japon contre la Chine. D'autre part, jusqu'en 1941, aucun des deux belligérants de la guerre sino-japonaise n'ose déclarer formellement la guerre à l'autre, le premier à le faire risquant d'être désigné comme agresseur et de perdre la possibilité d'acheter des armes à l'étranger. Ce n'est qu'après l'attaque japonaise sur Pearl-Harbour que Jiang Jeshi peut déclarer officiellement la guerre à l'envahisseur nippon et à ses partenaires de l'Axe, le 8 décembre 1941.

Le Japon, enlisé dans une guerre prévue au départ pour trois mois, est confronté à la difficulté d'occuper un territoire trop vaste et s'est livré à de nombreuses exactions contre les populations civiles (massacre de Nankin), en plus de recourir à maintes reprises aux armes chimiques.

Le 27 septembre 1940 a lieu à Berlin la signature du pacte tripartite par lequel le Japon reconnaît la prédominance de l'Allemagne et de l'Italie en Europe et ces deux derniers États, la suprématie du Japon en Asie. Les trois pays signent un pacte d'assistance mutuelle. Quant à l'Italie, théoriquement alliée de l'Allemagne depuis 1936, elle n'a déclaré la guerre à la France et à la Grande-Bretagne que le 10 juin 1940 et attaque la Grèce sans consulter les Allemands le 28 octobre 1940.

L'alliance de la Hongrie avec l'Allemagne à partir de 1938 lui vaut de réaliser des agrandissements territoriaux aux dépens de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie. Cependant, lorsqu'elle adhère au pacte en novembre 1940, elle n'est pas encore belligérante. Ce n'est que le 27 juin 1941 que les armées hongroises s'engagent aux côtés de la Wehrmacht, contre l'URSS.

Lorsque la Roumanie adhère au pacte en novembre 1940, les troupes allemandes sont déjà présentes sur son territoire. Quelques mois plus tard, la Roumanie s'engage de façon très déterminée aux côtés de l'Allemagne lors de l'invasion de l'URSS en juin 1941. L'armée roumaine n'hésite pas dès lors à participer non seulement aux opérations militaires, mais aussi aux exactions nazies en URSS : extermination massive des Juifs en Transistrie, ou de la population civile d'Odessa.

La Hongrie et la Roumanie ont envoyé plusieurs centaines de milliers d'hommes combattre aux côtés de l'Allemagne en URSS. Les contingents de volontaires étrangers engagés sur le front russe au nom de l'anti-bolchevisme, comme division Azul, espagnole ou la Légion des volontaires français ont des effectifs beaucoup plus modestes.

Le Régent de Yougoslavie signe une alliance avec l'Allemagne en mars 1941. Il s'ensuit aussitôt un coup d'État militaire antiallemand : lorsque le nouveau roi imposé par le putsch dénonce l'alliance, l'Allemagne et l'Italie envahissent et démantèlent la Yougoslavie. L'État indépendant de Croatie devient un satellite de l'Allemagne nazie. Autre satellite de l'Allemagne, la Slovaquie, qui a adhéré au pacte tripartite en novembre 1940, déclare la guerre à l'URSS le 23 juin 1941.

La Bulgarie devient officiellement membre du pacte tripartite le 1er mars 1941 et laisse la Wehrmacht traverser son territoire pour envahir la Grèce. La Bulgarie profite de son alliance pour réaliser quelques agrandissements territoriaux. Elle ne participe pas à l'invasion de l'URSS, mais doit déclarer la guerre à l'Angleterre et aux États-Unis à la fin de 1941. Elle n'est en guerre contre l'URSS que pendant vingt-quatre heures, le 5-6 septembre 1944.

Après avoir été agressée par l'URSS en novembre 1939 lors de la guerre d'Hiver, la Finlande se rapproche du Reich et déclare la guerre à l'URSS le 26 Juin 1941. Cependant, le maréchal Mannerheim borne explicitement ses objectifs à la reprise des terres arrachées par les Soviétiques deux ans plus tôt.

En détruisant une partie de la flotte des États-Unis à Pearl-Harbour le 7 décembre 1941 et en envahissant la Malaisie, possession britannique, le Japon entre résolument dans la guerre contre les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Le Japon et l'URSS se sont quant à eux affrontés en 1939 (bataille de Halhin Gol), mais ne rouvriront pas les hostilités avant le 8 août 1945. Le 21 décembre 1941, la Thaïlande signe un pacte défensif avec le Japon et déclare la guerre aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le changement de gouvernement de juillet 1944 signifiera de fait l'abandon de l'alliance avec le Japon.

Le 8 septembre 1943, Badoglio, qui a remplacé Mussolini, rompt l'alliance avec l'Allemagne en signant un armistice avec les Alliés. Hitler envahit aussitôt la péninsule qu'il occupe jusqu’à Naples. En octobre, l'Italie déclare la guerre à son ancien partenaire.

À partir de la fin 1943, la Hongrie envisage un retournement d'alliance. Informé de ces préparatifs, Hitler ordonne l'occupation de la Hongrie le 19 mars 1944. Envahie par l'Armée rouge, la Roumanie rompt l'alliance avec l'Allemagne le 23 août 1944. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944, la Bulgarie change de camp et déclare la guerre à l'Allemagne. La Finlande signe un armistice avec l'URSS en septembre 1944 et retourne les armes contre l'Allemagne en décembre 1944.

Les adversaires de l'Axe

Comme l'armée Tchécoslovaque n'avait pas opposé de résistance lors de l'invasion de la Bohême-Moravie, le 15 mars 1939, on peut considérer que la Pologne est le premier adversaire de l'Allemagne belligérant à partir du 1er septembre 1939 lorsqu'elle résiste à son invasion par l'Allemagne. L'invasion de la Pologne provoque les déclarations de guerre de la Grande-Bretagne et de la France le 3 septembre 1939, respectivement à 13 h et à 17 h. Avec la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande déclarent également la guerre à l'Allemagne. Au fil de la guerre, tous les dominions(Canada, Afrique du Sud, Terre-Neuve) et toutes les colonies(Inde, Nigéria, Kenya, etc.) de l'Empire britannique deviennent tôt ou tard partie prenante du conflit, sauf l'Irlande du Sud, qui reste officiellement neutre sous la direction de Éamon de Valera. En avril 1940, lorsque l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège, la Norvège oppose une résistance armée alors que le Danemark, trop faible militairement, tente plusieurs attaques sans succès.

Lorsque l'Allemagne établit sa domination sur l'Europe continentale, la Grande-Bretagne et l'Empire britannique se retrouvent seuls dans le camp des adversaires de l'Allemagne, mais elle héberge un certain nombre de gouvernements en exil ou de gouvernements dissidents qui mettent des forces armées, notamment polonaises, tchèques et françaises, plus ou moins importantes aux côtés de la Grande-Bretagne. Les Indes orientales néerlandaises restent sous le contrôle du gouvernement néerlandais en exil à Londres.

Après l'attaque sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre contre le Japon ; et de fait contre l'Allemagne et l'Italie, puisque l'Allemagne et l'Italie ont déclaré la guerre aux États-Unis le 11 décembre en guise de soutien affiché au régime japonais. La République de Chine, adversaire du Japon se retrouve dans le camp des puissances alliées. De nombreux pays d'Amérique latine déclareront la guerre à l’Allemagne : le Brésil en janvier 1942[4] et le Mexique en mai 1942.

Après le débarquement américain en Afrique du Nord, en novembre 1942, la majeure partie de Empire colonial français se retrouve du côté des Alliés.

En 1945, les Alliés avertissent tous les États que ceux qui auront déclaré la guerre à l'Allemagne seront admis à la conférence fondatrice de l'Organisation des Nations unies. Ce qui entraîne, au printemps 1945, une cascade de nouvelles déclarations de guerre au IIIe Reich, qui pour la plupart resteront fort platoniques : il s'agit de pays sud-américains tels que le Paraguay, l'Équateur, le Pérou, l'Argentine, ou d'États du monde arabo-musulman tels que l'Égypte, la Turquie, la Syrie, le Liban, etc. Le 8 mai 1945, à la capitulation allemande, les dernières délégations diplomatiques nazies sont expulsées des derniers États neutres : la Suisse, l'Irlande du Sud, l'Espagne, le Portugal, l'Afghanistan et le Chili. En tout, 52 États se sont trouvés en état de guerre avec l'Allemagne hitlérienne, auquel aucun traité de paix après 1945 n'est jamais venu mettre officiellement fin.

L'URSS

Lorsque l'URSS attaque la Pologne le 17 septembre 1939 conformément au protocole secret du pacte germano-soviétique, elle est, d'un point de vue polonais, dans le même camp que l'Allemagne, sans pour autant être en état de guerre déclarée avec la France et la Grande-Bretagne. Lorsque l'URSS attaque la Finlande en novembre 1939, la Finlande se trouve plutôt du côté de la France et de l'Angleterre. Cette agression vaut par ailleurs à l'URSS de se voir expulsée de la SDN fin 1939. Pendant la durée du pacte, Staline livre ponctuellement et à crédit du pétrole, des matières premières et des céréales permettant au Reich de contourner partiellement le blocus des alliés. Il lui livre aussi plusieurs dizaines de communistes allemands réfugiés à Moscou.

À partir du 22 juin 1941, l'URSS, attaquée par l'Allemagne, se retrouve dans le camp des Alliés. Elle bénéficie du prêt-bail américain en échange des réserves en or de la Banque d'État d'URSS. À défaut de pouvoir ouvrir avant 1944 le second front instamment réclamé par Moscou, les Alliés fournissent à l'URSS une aide importante, qui transite notamment par la dangereuse voie arctique - le convoi PQ-18 étant ainsi presque décimé.

Selon Raymond Cartier et John Keegan, entre octobre 1941 et juin 1942, les Américains livrent 1 285 avions, 2 249 chars, 81 287 mitrailleuses, 56 500 téléphones de campagne, 380 000 mille de fil téléphonique. En 1943, 427 000 des 665 000 camions de l’Armée rouge viennent d’outre-Pacifique. L'Amérique fournit aussi 13 millions de bottes, 5 millions de tonnes de vivres, ou encore 2 000 locomotives, 11 000 wagons, 54 000 tonnes de rail. ¾ du cuivre russe vient des USA, mais aussi une grande partie du pétrole de haute teneur sans lequel le carburant pour avion n’est pas faisable.

La défaite allemande est impensable sans l'Armée rouge, qui fixe en juin 1944 les deux tiers de la Wehrmacht (en général les troupes les plus jeunes et les mieux équipées) et met hors de combat 85 % de ses soldats.

Récapitulatif

Effectifs des armées des principaux belligérants[5]. Les chiffres pour l'Allemagne sont donnés au 31 mai de chaque année

| Années |

1940 |

1941 |

1942 |

1943 |

1944 |

1945 |

| IIIe Reich |

5 600 000 |

7 200 000 |

8 600 000 |

9 500 000 |

9 500 000 |

|

| Japon |

1 723 000 |

2 411 000 |

2 829 400 |

3 808 200 |

5 365 000 |

7 193 200 |

| Grande-Bretagne |

2 212 000 |

3 278 000 |

3 784 000 |

4 300 000 |

4 500 000 |

4 653 000 |

| É.-U. |

458 000 |

1 795 000 |

3 844 000 |

8 918 000 |

11 240 000 |

11 858 000 |

| URSS |

500 000 |

4 027 000 |

9 000 000 |

10 000 000 |

12 400 000 |

10 800 000 |

| France (IIIe République puis France libre) |

5 000 000 |

|

|

|

150 000 |

1 500 000 |

| Canada[6] |

92 296 |

260 553 |

454 418 |

692 953 |

747 475 |

761 041 |

Résumé chronologique des opérations militaires

Les succès des Forces de l'Axe (1939-1942)

Les succès des Forces de l'Axe en Europe (1939-1942)

La majorité des historiens[7], situe le début de la Seconde Guerre mondiale le 3 septembre 1939, lorsqu'après l’invasion de la Pologne par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne en vertu d'un traité les liant la Pologne depuis février 1921. L'historien Eric Hobsbawm, dans son ouvrage L'Âge des extrêmes (1994), souligne cependant que les gouvernements britanniques et français étaient enclins à négocier malgré l'invasion de la Pologne et que c'est sous la pression de leur population qu'ils furent contraints à ne pas reculer[8]. Les troupes allemandes avaient envahi la Pologne le 1er septembre 1939, à 4h45 du matin, suite à une provocation connue sous le nom d’incident de Gleiwitz, les troupes allemandes envahissent la Pologne sur tous les fronts.

L’Union soviétique récupère de son côté la partie est de la Pologne et les pays baltes, comme le prévoyait le Pacte germano-soviétique. Puis, après refus de la Finlande de lui échanger des terres propices à la défense de Leningrad contre des terres plus au nord, l'URSS attaque la Finlande le 30 novembre 1939 pour annexer la Carélie, ce qu’elle obtient par le traité de Moscou le 12 mars 1940, en dépit d’une résistance finlandaise inattendue.

Largement surclassée, l’armée polonaise est écrasée avant la fin septembre par l’Allemagne d'un côté et l’URSS de l'autre ; plus rien ne se passe sur le front ouest, où passée la maigre démonstration de Gamelin dans la Sarre allemande (6-13 septembre 1939), les troupes franco-britanniques (sous commandement français) ne prennent aucune initiative militaire et ne mènent nulle offensive pendant plusieurs mois.

Au printemps 1940, les alliés se préparent à couper l’approvisionnement en fer de l'Allemagne, qui transite de la Suède vers le Reich par la Norvège, mais l'opération tourne au fiasco : c’est l’incident de Narvik. L’Allemagne envahit alors le Danemark et la Norvège le 9 avril 1940. Une majorité du corps expéditionnaire du Royaume-Uni et de la France doit rembarquer précipitamment, ce qui entraîne la chute de Chamberlain et son remplacement par Churchill le 10 mai 1940, le jour même où la Belgique est envahie. Le 27 mai, les Français de Béthouard s'emparent de Narvik, mais ils doivent l'abandonner quelques jours plus tard car en France même la victoire allemande est alors pratiquement acquise.

En effet, en mai-juin 1940, l'armée allemande mène à bien l’invasion foudroyante des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Belgique et de la France. On parle de « Blitzkrieg », c'est-à-dire de « guerre éclair ». Le roi des Belges Léopold III fait capituler son armée le 28 mai 1940. La Grande-Bretagne est contrainte d'évacuer ses troupes encerclées à Dunkerque, réussissant du 27 mai au 3 juin à sauver 300 000 soldats au cours de la plus vaste opération de rembarquement de l'histoire militaire. Le 5 juin, Hitler reprend l'offensive en France et perce les lignes de défense du nouveau généralissime Weygand sur la Somme et l'Aisne. L’Italie se joint alors à l’Allemagne et déclare la guerre à la France le 10 juin. Puis, en France, le nouveau gouvernement Pétain demande l’armistice le 17 et en accepte les conditions, le 22. Après l'armistice franco-italien qui suit le 24, les combats cessent le 25 juin. À la surprise générale, l'armée française, réputée depuis 1918 la meilleure du monde, s'est effondrée en quelques semaines.

Contre l’attente des stratèges nazis et des généraux français battus, le Royaume-Uni fait front avec succès à l’aviation allemande car, malgré la faiblesse de son armée de terre, elle dispose d’une flotte puissante, rendue sans rivale par la neutralisation de la flotte Française (avec les closes de l'armistice et la destruction de Mers El Kebir) et d’une aviation bien organisée. En outre, le premier ministre Churchill qui a remplacé Chamberlain, parvient à galvaniser le pays. Soumise d'abord à des attaques aériennes sur des cibles stratégiques, la Grande-Bretagne fait face de septembre 1940 à mai 1941 à des bombardements terroristes sur ses métropoles : ce "Blitz" qui détruit notamment la City de Londres ou la ville de Coventry ne parvient ni à entamer la résolution britannique, ni à compenser les pertes de la Luftwaffe de Göring, vaincue par les pilotes la Royal Air Force.

Désireux de venger l'affront fait par la France au royaume de Siam en 1893 et 1904, la Thaïlande profite de l'invasion de celle-ci par l'Allemagne et se lance en janvier 1941 dans une série d'attaques contre l'Indochine française, déclenchant la Guerre franco-thaïlandaise. Aucun camp n'étant en mesure de s'imposer, le litige est tranché par le Japon, présent au nord de l'Indochine depuis septembre 1940 et qui octroie à la Thaïlande une partie du Laos et du Cambodge.

Pour tenir seul face à Hitler, le Royaume-Uni dispose de l’aide d’abord économique des États-Unis, puisque ceux-ci, bien qu’officiellement neutres, l'approvisionnent en armes et en ravitaillement. Roosevelt obtient du Congrès en mars 1941, le vote de la loi «Prêt-Bail», qui lui permet d’apporter une aide matérielle illimitée au Royaume-Uni et à ses alliés.

Hitler, désespérant de prendre le Royaume-Uni et de l’amener à faire la paix, érige une puissante chaîne de fortifications, surnommée « mur de l'Atlantique », sur les côtes de l’Atlantique et de la Manche, et décide d’attaquer l'URSS. Mais l’Italie fasciste vient elle-même d’agresser, à partir de l’Albanie, la Grèce qu’elle croyait sans défense. Or ce sont les forces grecques du dictateur nationaliste Metaxás qui sont victorieuses : après avoir contenu l’attaque des troupes de Mussolini, l’armée grecque et un corps expéditionnaire britannique, australien, néo-zélandais, indiens et sud-africain les repousse et envahit à son tour l’Albanie italienne.

C’est alors que, pour prêter main forte aux Italiens, Hitler repousse de plusieurs semaines son opération contre l'URSS, et envoie en avril 1941 ses troupes vers la Grèce, à travers la Hongrie sympathisante et après avoir envahi au passage la Yougoslavie. Les nazis battent les armées yougoslave et grecque, ce qui leur permet d’occuper tout le sud de l’Europe. Mais, du même coup, ils viennent de se créer un front supplémentaire en Yougoslavie, où les résistances « tchetniks » de Draža Mihailović et communistes de Tito, allaient lui immobiliser de 13 à 20 divisions jusqu’à la fin de la guerre. De plus, l'invasion de l'URSS est différée, du 15 mai au 22 juin.

Le 22 juin, la Wehrmacht envahit l'URSS : c'est l'opération Barbarossa, à laquelle participe également la Roumanie. Malgré une avance foudroyante et la capture ou le massacre de plusieurs millions de Soviétiques, la Wehrmacht est stoppée en décembre 1941, à une trentaine de kilomètres de Moscou sous un froid glacial et sans équipement adéquat. C’est la seconde fois, après la campagne de Russie de 1812, que les Russes sont sauvés par la rigueur de leur hiver, mais aussi par le réveil d'un puissant patriotisme qui en fait consentir beaucoup à livrer des combats meurtriers. Les Allemands restent également bloqués devant Léningrad, délibérément soumise par Hitler à un blocus de 900 jours, qui fera périr de faim 700000 habitants.

Dès lors, la campagne de Russie va mobiliser l’essentiel des efforts militaires allemands. Malgré leurs pertes énormes, les Soviétiques ont pu replier leur potentiel industriel dans l'ordre, plus de 10 millions de travailleurs et des milliers d'usines démontées étant réinstallées à l'est de l'Oural. La réintégration de l'URSS dans le camp allié lui permet aussi de recevoir une forte aide américano-britannique en matériel de qualité et en ravitaillement. Staline proclame aussi l'union sacrée et galvanise les énergies, tout en maintenant intacte la terreur contre les soldats défaillants ou les officiers vaincus. Enfin, les Soviétiques ont encore des réserves. Au cours de l'hiver 1941, ils lancent leurs troupes sibériennes qui obligent les envahisseurs à reculer.

Conquêtes allemandes (bleu) pendant la Seconde Guerre mondiale.

En septembre 1940, les forces italiennes avaient attaqué l'Égypte, sous influence britannique. Mais dès le mois de décembre, les Anglais, appuyés par les forces du Commonwealth, passent à la contre-attaque, et les Allemands doivent envoyer ce que l'on appellera l'Afrika Korps en renfort pour secourir leurs alliés italiens. En juillet 1942, l'Afrika Korps de Rommel n'est plus qu'à quelques dizaines de kilomètres d'Alexandrie

Le 7 décembre 1941, les Japonais, alliés des Allemands depuis 1936 et en guerre depuis 1937 avec la Chine, attaquent les États-Unis, restés jusque là en-dehors de la Guerre et détruisent l'essentiel de la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. Les Japonais envahissent ensuite les Philippines et les Indes orientales néerlandaises. Ils prennent Singapour en janvier 1942.

Le tournant de 1942

L'attaque de Pearl Harbor provoque l'entrée en guerre des États-Unis, bientôt suivie par le Mexique et par d'autres états latino-américains. Affaiblis par l'attaque japonaise, les États-Unis mettent toute leur puissance industrielle au service de la guerre et sont bientôt en état de porter des coups. Au début de juin 1942, la bataille aéronavale des îles Midway coûte quatre porte-avions aux Japonais, désormais placés sur la défensive dans le Pacifique. Les États-Unis commencent la reconquête, île par île.

En Europe, l’Union soviétique supporte presque seule l’effort de guerre contre l'Allemagne nazie. À partir de juin 1942, les Allemands ont relancé leur offensive vers l'est, en direction de la Volga et des pétroles du Caucase. Mais les troupes allemandes restent bloquées devant Stalingrad.

En Afrique du Nord, les Anglais ont repris l'initiative à partir de septembre 1942. Ils remportent une victoire décisive à El-Alamein et commencent à repousser les Allemands vers l'ouest.

Staline presse ses alliés d'ouvrir un deuxième front à l'ouest. Après des hésitations, Churchill et Roosevelt se décident pour l’Afrique du Nord. C’est l’opération Torch, qui se traduit par le débarquement des Forces alliées au Maroc et en Algérie, le 8 novembre 1942. Le 11 novembre, l'amiral Darlan, à Alger, engage l'Afrique à reprendre le combat au coté des alliés. Il est officiellement désavoué par le maréchal Pétain. Mais les Allemands considèrent que l'armistice de juin 1940 est rompu et envahissent alors la zone sud-est de la France que cet armistice avait prévue non occupée. L’armée française d’Afrique se joint aux armées alliées. En Afrique du nord, les Allemands sont alors pris en tenaille entre les Anglais à l'est et les Franco-américains à l'ouest.

Au cours de l'année 1942, l'entrée en guerre des États-Unis avait entraîné une extension à tout l'océan Atlantique de la lutte des sous-marins allemands contre les navires alliés qui assurent l'approvisionnement de la Grande-Bretagne. Les convois alliés subissent de très lourdes pertes tout au long de l'année, mais à partir de la fin de l'année 1942 et plus encore au début de 1943, divers moyens technologiques : décryptage des communications ennemies, radars, sonars permettent aux Alliés de détruire de plus en plus de sous-marins allemands, et les pertes alliées décroissent inexorablement.

Les victoires des Alliés (1943-1944)

Au début de l'année 1943, les Allemands subissent sur le front oriental une très lourde défaite à Stalingrad. Après les capitulations du 30 janvier et du 2 février 1943, les soviétiques font 91 000 prisonniers, dont le maréchal Paulus, premier Allemand de ce rang capturé depuis 1806. Auparavant, le nombre de victimes a été considérable : entre un et deux millions de morts de part et d'autre. Les Allemands sont désormais sur la défensive. Ils subissent à nouveau la domination soviétique lors de la gigantesque bataille de chars de Koursk, à ce jour la plus vaste confrontation de blindés de l'Histoire.

Avec la prise de Tunis le 7 mai 1943 et la reddition des troupes allemandes et italiennes, les Alliés sont maîtres de toute l'Afrique du Nord. Le 10 juillet, ils débarquent en Sicile et prennent pied sur la péninsule italienne en septembre, le jour même où Badoglio, le successeur de Mussolini, évincé du pouvoir, annonce un armistice qui préfigure un retournement d'alliance. Les Allemands envahissent le territoire de leur ancien partenaire et bloquent de longs mois les troupes alliées de toutes nationalités au Monte-Cassino. Rome ne sera libérée qu'en juin 1944, la Toscane en août 1944. La plaine du Pô ne sera atteinte qu'en avril 1945.

Pour la première fois depuis le début de la guerre, les trois dirigeants alliés, Churchill, Roosevelt et Staline se rencontrent à Téhéran à la fin du mois de novembre 1943 pour esquisser ce que sera le monde de l'après-guerre.

Sur le front oriental, l'Armée rouge ne cesse de progresser vers l'ouest. Elle entre à Kiev, en Ukraine, en novembre 1943, dégage Leningrad en janvier 1944, reprend la Biélorussie en juin 1944, et arrive aux portes de Varsovie. À bout de souffle, et ne souhaitant pas aider la Résistance polonaise non-communiste, l'Armée rouge laisse écraser sans réagir l’insurrection de Varsovie (1er août - 2 octobre 1944). En août 1944, à l’approche des troupes soviétiques, la Roumanie et la Bulgarie changent de camp. Mais en s'emparant de la Hongrie le 19 mars 1944, Hitler empêche le dictateur Horty de virer de bord lui aussi, et les Soviétiques ne s'emparent de Budapest après un très long siège qu'en février 1945, s'ouvrant la route de Vienne. En Yougoslavie, les partisans de Tito libèrent une grande partie du pays et entrent dans Belgrade en septembre 1944 sans l'aide de l'Armée rouge.

Le 6 juin 1944, 4126 navires alliés réussissent le plus grand débarquement de l'Histoire sur les plages de Normandie, prenant les Allemands par surprise et ouvrant enfin le second front. Malgré l'exploit logistique, l'armée hitlérienne parvient à contenir les Anglo-Saxons en Normandie pendant plus de dix semaines, jusqu’à ce que la percée d'Avranches (31 juillet 1944) ouvre la voie de la Bretagne. Paris insurgée est libérée le 25 août 1944. Le 15 août, des troupes américaines et françaises ont débarqué en Provence, sur la côte méditerranéenne. Mi-septembre, presque toute la France et la Belgique sont libérées, mais les déconvenues des Britanniques aux Pays-Bas, en septembre 1944, la pénurie d'essence et la contre-attaque allemande dans les Ardennes (Noël 1944) retardent le passage du Rhin jusqu’à fin mars 1945.

La victoire finale (1945)

Écrasée sous les bombes, assaillie de tous côtés, l’Allemagne nazie voit sa capitale Berlin investie le 30 avril par les Soviétiques. Hitler s'y donne la mort dans son bunker le même jour. Le 7 mai 1945 à Reims au QG du SHAEF, le colonel général Alfred Jodl signe l'acte de reddition inconditionnelle des forces armées allemandes. Le lendemain à Berlin, le maréchal Wilhelm Keitel signera à son tour en présence des représentants des Alliés la capitulation du Troisième Reich. C’est officiellement le 8 mai 1945 qu’est proclamé l’armistice qui met fin à la guerre en Europe.

En Asie, la guerre ne s’achève que le 2 septembre 1945, lorsque le Japon reconnaît sa défaite et capitule sans condition après le largage, par les États-Unis, des deux premières bombes atomiques sur les villes de Hiroshima et de Nagasaki et la déclaration de guerre de l’URSS.

Différents théâtres d’opération

Théâtre européen

seconde guerre mondiale en Europe

Après s’être assuré que l’URSS participerait au démembrement du pays en signant le Pacte germano-soviétique, Hitler lance ses armées sur la Pologne, le 1er septembre 1939, sans déclaration de guerre (voir : incident de Gleiwitz). En application de leur alliance, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne. En particulier, la France a garanti après 1918 par des traités d’assistance mutuelle l’existence de la plupart des pays nouvellement créés en Europe centrale (avec l’arrière-pensée de créer un cordon sanitaire autour de l’Allemagne ainsi que de la Russie bolchevique). Cependant, malgré la pression de Chamberlain, pas plus qu’elle n’a respecté ses engagements envers les précédentes victimes d’Hitler, la France ne respecte ses obligations envers la Pologne : celles-ci prévoyaient que la France attaquerait l’Allemagne 15 jours après le début de la mobilisation générale.[9] Mais mise à part une brève offensive limitée en Sarre du 6 au 13 septembre, les Français restent l’arme au pied, alors que la Pologne fait seule face à l’agression allemande puis soviétique. Les Allemands utilisent alors pour la première fois la tactique de la « guerre éclair » (Blitzkrieg), qui assure à la Wehrmacht une victoire rapide malgré la contre-offensive de la Bsura. L’URSS prend alors sa part de la Pologne en attendant, à l'été 1940, les États baltes et la Moldavie, et attaque la Finlande pour lui prendre la région frontalière de Carélie, près de Leningrad. Les Finlandais résisteront trois mois, puis finiront par céder.

Après sa première campagne victorieuse, Hitler se tourne vers l’ouest, mais rien ne se passe sur ce front pendant plusieurs mois. Retranchés derrière la ligne Maginot, les Français attendent l’assaut allemand pour l’endiguer. C’est la drôle de guerre. Mais la stratégie française du général Gamelin est prise en défaut lorsque le 10 mai 1940, l’Allemagne lance l’opération Fall Gelb, une vaste offensive sur les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, violant la neutralité de ces États, puis à travers les Ardennes – la percée de Sedan – afin de prendre à revers la ligne Maginot.

Les armées franco-britanniques se déploient vers le nord pour défendre la Belgique mais se trouvent prises à revers, puis finalement encerclées autour de Dunkerque. La Royal Navy et les bateaux de plaisance britanniques évacuent leurs troupes et une large partie des forces françaises à Dunkerque (opération Dynamo) en abandonnant leur équipement lourd, tandis qu’un rideau de troupes françaises freine la réduction du réduit avant d’être fait prisonnier. Gamelin est remplacé dès le 19 mai par le général Maxime Weygand, qui ne réussit pas à mettre en place une ligne de défense le long de la Somme, jusqu’à la ligne Maginot. Il arrive trop tard, et son action, qui commence par retarder la riposte à la trouée allemande, ne peut empêcher la situation de s'aggraver, la France n’ayant plus de réserves. Après quelques jours de combats acharnés, cette ligne est percée. Dès lors, plus rien ne peut enrayer l’avancée nazie. Le président du Conseil Paul Reynaud démissionne et le nouveau gouvernement du maréchal Philippe Pétain choisit de demander l’armistice le 17 juin. Il est signé le 22 juin. L’Allemagne occupe la partie nord et ouest de son territoire. Pétain instaure en France un régime autoritaire et collaborateur, le régime de Vichy.

Voyant les succès de l’Allemagne, Mussolini avait voulu aussi lancer son pays dans les conquêtes. Il avait déjà occupé l’Albanie au début de 1939 et Le 10 juin 1940, il attaque également la France, mais ne progresse que de quelques kilomètres. Cependant, le gouvernement interdit à la Royal Air Force de riposter.[9]

L’Allemagne ne parvient pas à vaincre la Royal Air Force dans la bataille d'Angleterre. Ainsi, elle ne peut obtenir la supériorité aérienne nécessaire pour envahir les îles britanniques. Par conséquent, elle commence une campagne de bombardement (dite le Blitz, l’éclair), notamment sur des villes comme Coventry et un blocus (dit bataille de l’Atlantique) par sous-marins pour affaiblir le Royaume-Uni. Mais c’est un échec, l’Allemagne ne parvient pas à briser la résistance britannique.

Le 28 octobre 1940, sans consulter les Allemands, Mussolini décide d’attaquer la Grèce. Mais la résistance grecque de l’armée du dictateur Metaxás est farouche et se transforme en offensive victorieuse : Les Grecs occupent alors le quart sud de l’Albanie italienne. Pour prêter main forte aux Italiens, Hitler repousse de plusieurs mois l’opération contre la Russie, et envoie en avril 1941 ses troupes vers la Grèce, à travers la Hongrie (qui est son alliée) et la Yougoslavie pro Alliés, où les nazis sont aidés par les croates nationalistes d’Ante Pavelić. Les armées yougoslave et grecque sont écrasées, ce qui permet à Hitler d’occuper tout le sud de l’Europe. La Résistance armée sera plus vigoureuse en Yougoslavie que partout ailleurs en Europe : les résistances nationaliste de Draža Mihailović (Tchetniks) et communiste de Tito (partisans), vont immobiliser 20 divisions allemandes depuis la fin de 1942 jusqu’à la fin de la guerre.

Les opérations dans les Balkans auront retardé l'invasion de l'URSS connue sous le nom d'opération Barbarossa. Celle-ci ne commence que le 22 juin 1941. L’Allemagne, en attaquant par surprise l’Union soviétique, s’empare de grandes portions de territoires et capture de nombreux soldats.

Ils le font d’autant plus facilement que Staline a choisi de faire confiance à Hitler, alors qu’il reçoit depuis des mois des informations précises et concordantes de ses agents à l’étranger. " pour des raisons politiques, Staline s'abstient d'utiliser leurs informations. Jusqu'au dernier moment, il s'attend à une réouverture des négociations avec les Allemands… Les généraux soviétiques partagent souvent ce point de vue..."[10]. De plus, aux premières heures de l’attaque, Staline, dans l’espoir d’arranger les choses avec Hitler, interdit même aux forces soviétiques de traverser la frontière en cas de contre-attaque victorieuse, et initialement celles-ci n'osent pas ouvrir le feu alors qu’elles sont martelées par les bombes allemandes.

Cependant, pour la première fois, une armée ne s'effondre pas devant la Wehrmacht : en dépit de ses lourdes défaites, l'Armée rouge ne cesse dès le premier jour de multiplier les contre-attaques, à la surprise des officiers allemands. L'avance considérable des troupes hitlériennes se révèle en même temps plus lente que prévue, le nombre de divisions et de chars soviétiques nettement supérieurs aux estimations des services secrets. Les Soviétiques déplacent leur base industrielle dans l’Oural, reçoivent l'aide alliée par les ports arctiques toujours en leurs mains, et produisent dès 1942 plus d'armes que l'Allemagne, tandis que l’Armée rouge oppose une défense héroïque qui, aidée par un hiver éprouvant, leur permet de défendre notamment Moscou et Leningrad.

Staline a par ailleurs su réveiller le nationalisme russe et organiser l'union sacrée face à l'agresseur : il reçoit le soutien des Églises, met en veilleuse le collectivisme agraire et une partie du contrôle policier sur la société, et substitue les références patriotiques à celles au communisme, dès son discours du 3 juillet 1941 où il s'adresse habilement à ses « frères et sœurs » soviétiques. Il ne néglige pas non plus de maintenir une réelle terreur contre ses officiers et ses généraux, dont beaucoup sont fusillés pour "incompétence" dans les premiers mois de la guerre, tandis que les millions de prisonniers sont officiellement reniés et considérés comme des traîtres (et leurs familles avec eux), et les soldats défaillants exposés à l'exécution ou à la déportation au Goulag : au front, des équipes spéciales du NKVD se chargent même, en 1941 comme à Stalingrad, de mitrailler les soldats qui refluent vers l'arrière.

Uniforme soviétique de la Seconde Guerre mondiale

Au printemps 1942, l’armée allemande reprend l’offensive en concentrant celle-ci vers les champs de pétrole du Caucase, au sud. À la fin de l’année, la VIe armée, avec plus de 300 000 hommes, est détruite à Stalingrad qui représente un verrou pour le contrôle du Caucase. En 1943, la Wehrmacht reprend l’initiative à la troisième bataille de Kharkov, mais est brisée à la grande bataille de Koursk.

En 1943, après un débarquement en Sicile, puis un autre dans la péninsule italienne, les Alliés entament la campagne d'Italie. Mussolini chassé, le pays capitule et se range du côté des Alliés. Néanmoins, l’Allemagne peut tenir une ligne de défense dans les montagnes qui freine cette progression dans la péninsule. Il faut attendre début 1945 pour que les nazis soient complètement repoussés d’Italie.

Les Alliés prennent pied en Normandie avec l’opération Overlord à partir du 6 juin 1944. Les soldats alliés qui débarquent sont principalement états-uniens, britanniques et canadiens. Un autre débarquement est organisé en août (à partir du 15), en Provence avec l’opération Anvil Dragoon, pour libérer le sud de la France et ouvrir un deuxième front en France. L’Allemagne tente une contre-offensive désespérée dans la bataille des Ardennes en décembre, où elle perd ses dernières réserves militaires. Les derniers défenseurs du IIIe Reich seront souvent des civils, des vieillards et des enfants de la Volksturm, une milice montée par Martin Bormann.

Fin mars 1945, les Alliés peuvent enfin franchir le Rhin et occuper de vastes secteurs de l’ouest et du sud de l’Allemagne, tandis que, à l’est, les Soviétiques progressent de façon continue, libérant l’Europe centrale puis atteignant Berlin. Dans les rues de Vienne et Berlin assaillies par l'Armée rouge, des escadrons SS font encore régner la terreur en pendant en public ceux qui refusent de continuer un combat sans espoirs. Hitler se suicide le 30 avril d’une balle dans la tête dans le Führerbunker de la Chancellerie du Reich. Le même jour, les Soviétiques plantent leur drapeau sur le toit du Palais du Reichstag, l'ancien siège du Parlement allemand, dans un Berlin en ruines. La bataille de Berlin continue jusqu’au 2 mai. L’Allemagne se rend sans condition le 8 mai 1945. Le Troisième Reich pour lequel Hitler prédisait une durée d’un millénaire n'aura finalement duré qu'un peu plus de 12 ans.